La creación de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, el 3 de junio de 1922, no deja nada librado al azar: las políticas de protección contra el interés mundial en los campos de petróleo argentinos tienen en el coronel Enrique Mosconi un hábil ejecutor.

El presidente Hipólito Yrigoyen sabe que ese decreto de creación del ente significa mucho más que dar vida a un organismo burocrático. La defensa del petróleo argentino requiere medidas profundas, que llegarán hasta la vida privada del personal de Y.P.F.

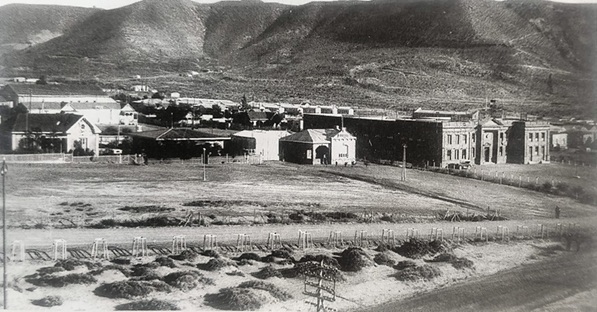

Viviendas, escuelas, recreación, comedores, servicios de salud, proveedurías, deportes. Todo por el “bienestar del personal”, como denomina Mosconi esas medidas que excluyen, no obstante, mejoras salariales. Nada hace falta en el yacimiento, como se conoce al kilómetro 3, que años más tarde será bautizado, justamente, con el nombre de General Mosconi.

El trabajo es muy intenso, duro, pero abunda. Los europeos seguirán llegando, en especial, como mano de obra calificada para algunos trabajos específicos, pero el interés de la empresa está en nacionalizar la mano de obra. Rápidamente, llegan catamarqueños, riojanos, algunos salteños, quienes logran un trabajo seguro e incentivan a sus coprovincianos a seguir su camino.

El testimonio de Salomón Páez, un vecino de barrio Juan José Castelli es fiel reflejo de esto. Su padre había nacido en 1901 y llega 22 años más tarde a Comodoro Rivadavia para trabajar en el yacimiento.

“Un hermano de mi mamá lo invitó -dirá Páez 77 años después-, era soltero todavía; mi mamá tenía 17 años, la robó y se la trajo a Comodoro, eran de Copacabana”, en la provincia de Catamarca.

Don Páez padre trabaja con Fuchs, con Beghin, empieza a ascender y cuando llega a jefe de equipo, sus superiores le proponen ir a buscar gente ya que falta mano de obra.

El método de selección de personal de la petrolera es riguroso: “no venía cualquiera. En la Dirección General, le dijeron si se animaba y mi papá fue tres veces a Catamarca a contratar gente. El me contaba que llegaban allí, con uno de Buenos Aires, de Relaciones Públicas, y hacían un gran asado, al que veían que tomaba mucho, no lo traían”.

Así van por todos los pueblos en una búsqueda orientada a jóvenes de 20 a 30 años. Los elegidos son convocados a una reunión, donde les dicen qué les da Y.P.F. a quienes decidan venir a estas tierras: un lugar donde vivir, cama, colchón.

Páez regresa de cada viaje en compañía de entre 60 y 70 jóvenes ansiosos por ser parte de aquello que se les había prometido. En 1926, la mano de obra petrolera registra en Y.P.F. el 21,6 por ciento de argentinos. Tres años después, ascendió al 43,4 por ciento el personal nacido en el país.

Los futuros ypefianos llegan desde Catamarca a Buenos Aires. “Ahí los subían en un barco, los ponían en la bodega, los traían como animales, los bajaban en la playa”.

No obstante, “eran una gente que trabajaba como el mejor petrolero, a los dos meses ya tenían su traje azul, la corbata colorada, su diente de oro. Trabajaban 8, 10, 12 horas sin parar”.

En Buenos Aires, esa tan lejana gran ciudad, el diario La Nación, en sus ediciones de fines de 1926 y principios del ’27, desalienta a tal aventura a los inmigrantes que buscan en este país un futuro mejor. Las publicaciones aseguran que aquí no hay trabajo.

Por un lado, no existe el mínimo interés en ocupar mano de obra con cabezas anarquistas o socialistas, pensamientos que vienen especialmente del otro lado del océano. Por el otro, la nacionalización del yacimiento no puede tomarse tales licencias.

Pese a estos intentos, años más tarde, el cocoliche también será hablado en los yacimientos fiscales, sobre todo, cuando polacos, checoslovacos, portugueses y españoles escapen del horror de la Guerra Civil Española o la II Guerra Mundial.