La participación de indígenas en las guerras civiles fue común desde que Argentina comenzó su camino hacia la independencia. Los llamaban “indios auxiliares y eran utilizados para reforzar las tropas. Arbolito fue uno de esos “indios auxiliares” que desde el inicio de la década del 20 formaron parte de las milicias federales.

Pero ¿quién fue realmente Nicasio Maciel, conocido como Arbolito?

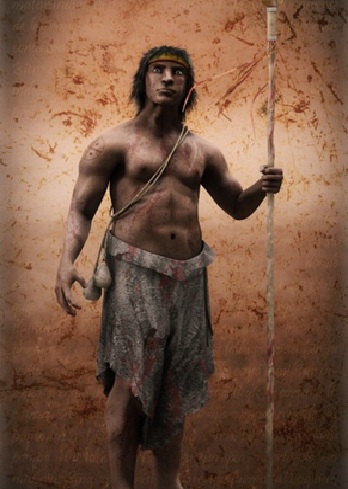

Los que lo conocieron afirman que era delgado y muy alto, intrépido y valeroso en las batallas, y con autoridad de mando sobre un grupo de ranqueles que luchaban junto a él.

Uno de los primeros en contar la historia de cómo mató al coronel Rauch fue el escritor e investigador Osvaldo Bayer:

Un indio vulgar y desnudo, rápido como el viento y con los movimientos propios de un jaguar, enlazó con sus boleadoras al caballo del orgulloso oficial alemán, cayó sobre él y le cortó la cabeza. La historia conserva el nombre del indio que se atrevió a terminar con la vida de ese brillante oficial europeo huésped del gobierno de Buenos Aires. Se llamaba Arbolito, porque su talle era elástico y su cabellera larga, como un árbol joven agitado por el pampero.

En 1963, Bayer fue invitado a dar una charla a la localidad de Rauch. Aprovechando la ocasión, contó el relato de Arbolito y propuso la idea de hacer una consulta popular para cambiar el nombre del pueblo de Rauch por el de Arbolito. La iniciativa molestó al gobierno y Bayer fue enviado a prisión. Más allá del mal momento que debió atravesar el escritor, la historia de Arbolito cobró más visibilidad y su leyenda comenzó a forjarse.

Bayer y otros investigadores han afirmado la pertenencia de Arbolito al pueblo ranquel, más precisamente a la comunidad que tenía su epicentro en Leubucó (norte de la actual provincia de La Pampa), de la que surgieron caciques importantes como Painé, Calvaiń, Mariano Rosas y Epúmer Rosas.

El militar Prudencio Arnold, que participó de la batalla de Las Vizcacheras, dejó escrito en sus memorias que Maciel no era indígena “puro”, sino un criollo nacido en San Borombón, que siendo niño fue tomado como cautivo por los miembros de la comunidad Catriel y creció entre ellos hasta alcanzar la categoría de capitanejo.

Independientemente de las discrepancias sobre su origen, Arbolito tuvo una destacada participación en el combate de Las Vizcacheras, faena que completó dando muerte a Rauch, el verdugo de las comunidades originarias.

El propio militar europeo conocía a Arbolito, como revela una carta que le escribió a su superior, el inspector general y jefe del Estado Mayor, coronel Blas José Pico, el 25 de marzo de 1829, tres días antes de su muerte:

Me es doloroso, pero necesario, decir a V.S. que, desde las inmediaciones de Lobos, hasta este punto (Estancia de Genau), todo es un yermo; en cualquier parte donde se encuentran las huellas de los facinerosos, solo se presentan espectáculos de horror. Los hombres buenos, por no tener expuestas sus vidas, abandonan sus intereses, retirándose donde se creen seguros, quedando la campaña a discreción de Miranda, Arbolito y otros de ese jaez, si el gobierno no toma las medidas más enérgicas. Es preciso que el gobierno considere las fatales consecuencias que puede traer al país el que los indios se hayan mezclado en esta guerra desastrosa; y que, si hoy solo existe, entre los anarquistas, un puñado de ellos, mañana podrá ser inundada de bárbaros la campaña y el país arruinado.

La caída de Rauch conmocionó a la ciudadanía porteña, que lloró su muerte y lo despidió pocos días después, con exequias suntuosas. Un mito popular su cabeza fue arrojada durante la noche en unas de las cuentas que, calles de Buenos Aires para que toda la comunidad conociera cuál había sido su destino.

Arbolito murió en silencio en 1852, durante la batalla de Caseros, luchando para los federales de Juan Manuel de Rosas. Con el paso del tiempo, el recuerdo del episodio de Las Vizcacheras fue tomando forma de leyenda, y su nombre se transformó en un símbolo de resistencia de las comunidades originarias.

Fragmento del libro “Mitos, leyendas y verdades de la Argentina indígenas”, de Andrés Bonatti