En el área crucial de la estabilización de precios, la política de Martínez de Hoz fue, más que gradualista, ecléctica y hasta errática, con marchas y contramarchas sucediéndose unas a otras. En un principio, no hubo una clara estrategia contra la inflación, salvo el tradicional expediente recesivo basado en la reducción de los salarios reales. En 1977 se exploraron alternativas heterodoxas: la mencionada tregua de precios y las primeras reducciones arancelarias con propósitos antiinflacionarios. Pero la inflación no cedía, y hacia mediados de ese año se ubicaba en el inaceptable nivel de 140% anual.

El plan antiinflacionario falló en su cometido específico. Durante el primer año de la tablita (1979), no podía haber sido más desalentador lo que pasó con la inflación, a saber: nada. Entre 1978 у 1979, la inflación minorista apenas había disminuido, de 171% a 163%, y la mayorista no sólo no había caído sino que había aumentado levemente, de 146% a 149%. La pervivencia de la alta inflación era mala en sí misma, por supuesto, pero con el esquema de la tablita tenía un efecto adicional quizás más grave. El aumento del precio del dólar estipulado por la pauta cambiaria era de poco más de 60%, mucho menor al de los precios. Así se iba acumulando un atraso cambiario que, al abaratar las importaciones y hacer menos rentable la exportación en general, tendía a deteriorar la balanza comercial. El gran interrogante era, obviamente, por qué seguía alta la inflación, por qué no se daba la convergencia que las autoridades habían esperado entre inflación local e inflación internacional (más tasa de devaluación).

Las explicaciones se multiplicaban. Al principio hubo quienes sencillamente negaban el atraso cambiario, señalando que la alta inflación nacional no era otra cosa que una consecuencia de la aceleración de los precios internacionales, en particular de aquellos que comerciaba la Argentina. Desde el gobierno se ensayaban las explicaciones en esa línea, y hasta se publicaba un índice de precios “descarnado”, es decir, que no contaba el aumento de la carne. Una visión optimista consideraba que esa tendencia era un fenómeno de equilibrio sintomático de cambios más profundos, como el abandono de las políticas de desaliento a las exportaciones agropecuarias o la incorporación de la Argentina al circuito financiero internacional.

Pero fuera del gobierno y una minoría de economistas, se coincidía en la gravedad del problema del atraso cambiario. De manera algo incompatible con el enfoque monetario de la balanza de pagos, se apuntaba a la expansión del circulante -empujado por las entradas de dinero exterior o por motivos fiscales- como causa de la divergencia. Más coherentemente con la filosofía del programa, se atribuía la excesiva inflación al dinamismo de la demanda, empujado por el alto nivel de gasto público o privado, estimulados a su vez por las tasas de interés negativas. Esta hipótesis tenía cierto sustento en 1979 (año en el que el PBI se expandió un 7,7% y el desempleo tocó su mínimo histórico) pero ya no en 1980, con tasas de interés reales anormalmente altas y recesión. Finalmente, desde posiciones más heterodoxas se resaltaba la influencia de la inercia inflacionaria y del arraigo de prácticas indexatorias, cuya desaparición era poco probable en el contexto de un programa gradualista.

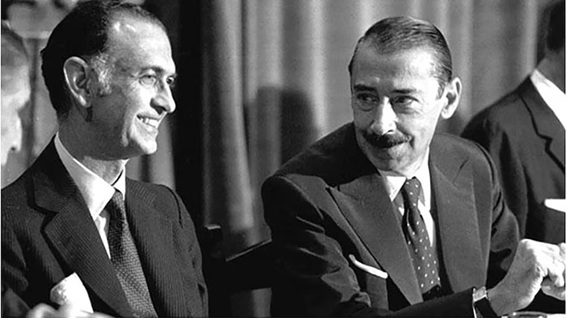

El tema del atraso cambiario estaba instalado en el debate y atentaba contra las expectativas de supervivencia de la tablita. Era obvio que la Argentina era un país caro en comparación al mundo; el chiste era que los pobres iban de vacaciones a Uruguay, la clase media a Brasil, y sólo los ricos podían quedarse en el país. La balanza de comercio, fuertemente positiva entre 1976 y 1979, cambió bruscamente de signo en 1980. Muchos sectores industriales, e incluso quienes habían sido aliados incondicionales del ministro, como la Sociedad Rural Argentina, planteaban explícitamente la necesidad de apartarse del esquema de pautas cambiarias. El gobierno, por su parte, no era del todo claro en su compromiso con esa política. El cronograma cambiario se siguió anunciando con anticipación, pero en ocasiones de manera un tanto ambigua. Ya en marzo de 1980, ante la inquietud de un periodista que pedía pronunciamientos más explícitos, Martínez de Hoz respondía:

“Estamos buscando que la gente viva sin que el Estado le tenga que dar pautas. No hay necesidad. La inflación seguirá cayendo sin necesidad de que demos pautas”.

El ciclo de la ilusión y el desencanto, de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach