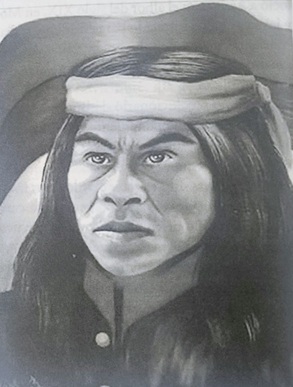

Andresito permaneció ocho meses como gobernador. Su gestión fue correcta pero nada sencilla, porque tuvo la férrea oposición de los sectores aristocráticos de la ciudad, que nunca pudieron digerir la idea de ser conducidos por un indígena al que consideraban inferior.

Apenas asumió, Andresito hizo encarcelar a todos los cabildantes que respondían a Vedoya. También ordenó sacar de prisión a los detenidos políticos y otorgó la libertad a los indígenas que estaban esclavizados en las estancias y mansiones de la elite correntina, que pudieron volver a sus hogares.

Como represalia por el dolor que habían causado a los suyos, mandó capturar a muchos hijos jóvenes de las familias adineradas y los retuvo por varios días. Finalmente, los liberó y se los entregó a sus madres, no sin antes decirles: “Pueden llevarse ahora a sus hijos, pero recuerden en adelante que las madres indias también tienen corazón”.

Andresito puso en práctica esta suerte de revancha justiciera oportunidad. A comienzos del mes de octubre organizó un espectáculo teatral para llevar un poco de diversión a la comunidad en medio de tanta aflicción por las pujas y las guerras.

La obra elegida fue La tentación de San Ignacio, una propuesta que dejaba en evidencia el alto grado de cristianización que habían alcanzado región. Los actores, caracterizados como ángeles, hicieron cuatro presentaciones en el patio de la Iglesia. La pieza teatral fue un éxito entre las clases populares. En cambio, los miembros de la elite local, comerciantes y funcionarios, no concurrieron, a pesar de haber sido invitados.

Andresito lo vivió como un menosprecio hacia su cargo de gobernador, y también hacia su persona, por su condición de indígena. Como represalia por lo que consideraba una provocación, convocó a los hombres de la sociedad correntina a la plaza central y los obligó a recolectar yuyos con las manos durante todo el día, bajo los rayos del sol, para que experimentaran el mismo trato que los guaraníes venían sufriendo desde el inicio de la conquista. Luego organizó una fiesta y obligó a las mujeres de la elite a bailar con los milicianos de su ejército.

En el plano económico, aumentó la presión tributaria en los sectores más acaudalados y, como ya había hecho en Misiones, puso en marcha una reforma agraria que implicó la entrega de tierras para labranza a los sectores populares (mayoritariamente guaraníes), a las familias de los miembros de su ejército, a los huérfanos y a las viudas de los caídos en las batallas.

Las preocupaciones por la continuidad de la guerra obligaron muy pronto al líder guaraní a dejar en un segundo plano las cuestiones de gobierno. Artigas ya tenía una nueva misión para él, nada menos que comandar una campaña militar contra los portugueses, que continuaban con sus planes expansionistas y habían vuelto a hostigar en las fronteras.

El enigma del final

El 23 de marzo de 1819 partió con su diezmado ejército rumbo a São Borja. El plan preveía un ataque simultáneo de Artigas por el sur y Andresito por el norte. Pero el avance se encontró con una inesperada defensa de las tropas portuguesas.

Andresito dividió sus fuerzas para poder entrar en contacto con el caudillo, en una decisión que marcó su destino, porque fue derrotado ampliamente en Itacurubí y unos días después, el 24 de junio de 1819, fue tomado prisionero en el paso de San Lucas.

Su detención coincidió con el comienzo del ocaso de la Liga de los Pueblos Libres: unos meses después, el 22 de enero de 1820, Artigas fue vencido en la batalla de Tacuarembó por el conde de Figueira y debió exiliarse definitivamente fuera del país.

A partir de aquí, el destino de Andresito se diluye entre la indiferencia y el olvido. El primer tiempo permaneció detenido en São Borja, de allí fue trasladado a una cárcel de Porto Alegre y posteriormente a otra de Río de Janeiro. Durante sus días en prisión permaneció engrillado junto a varios de sus compañeros, fue sometido a vejaciones y torturas y obligado a realizar trabajos forzados.

Lo liberaron a comienzos de 1821, y cuando se proponía regresar en el buque Francis junto a otros artiguistas, fue nuevamente apresado.

Hay varias hipótesis sobre su destino: algunos dicen que lo envenenaron en la cárcel, otros que murió enfermo. También están los que afirman que volvió a ser liberado en junio de 1821, aunque no se supo luego nada más de él.

Se ignora dónde y cuándo murió, y en qué lugar fue enterrado su cuerpo. Ningún gobierno argentino de entonces, ni los que se sucedieron en las décadas siguientes, se interesaron por su suerte. “Casi como para en nuestra historia confirmar que se trata de una presencia fantasmagórica en el pasado. Su figura llega un momento en que Guacurarí desaparece en cuentos y leyendas para un mítica y guerrera se esfuma hasta perderse mismo trágico final”, resume Pablo Camogli, uno de sus biógrafos.

La historia oficial quiso condenarlo al olvido, pero la fuerza de su legado ha hecho que en las últimas décadas su figura haya crecido a la estatura de un prócer en las provincias de Misiones y Corrientes, por su heroica participación en las guerras por la independencia y, fundamentalmente, por haber luchado para devolver la dignidad al sufrido pueblo guaraní.

Fragmento del libro “Mitos, leyendas y verdades de la Argentina indígena”, de Andrés Bonatti