Entre el discurso explosivo de Perón del 31 de agosto y el levantamiento armado del general Lonardi en Córdoba, sólo transcurrieron dos semanas.

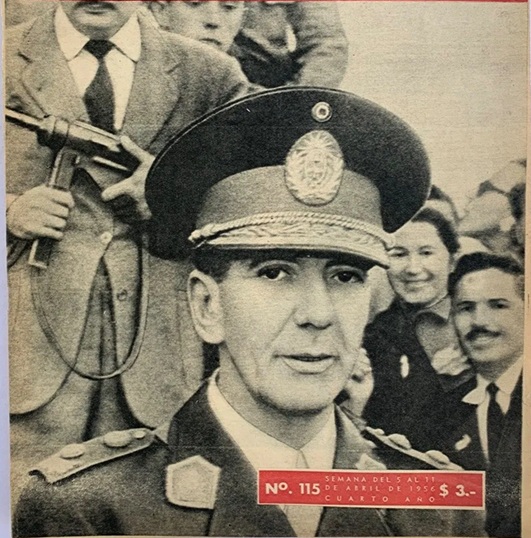

Al día siguiente del discurso, el 1º de septiembre, un joven general peronista, protegido dilecto de Perón, se reunía en Río Cuarto con un grupo de oficiales. Era Dalmiro Videla Balaguer, jefe del Comando de la 4ª región militar.

Todo el mundo lo conocía: había sido distinguido por Perón con la Medalla de la Lealtad Peronista, lo que sin duda tenía alguna relación con sus rápidos conspiración que debería estallar en Córdoba. Un oficial informó a sus superiores. Videla Balaguer salvó su alma huyendo de la ciudad disfrazado con un hábito sacerdotal. Pero su imprudencia había comprometido todos los trabajos conspirativos. El gobierno advirtió que algo se preparaba. Ante la situación, el general Aramburu, que dirigía una de las conspiraciones, resolvió postergar sin fecha el pronunciamiento. Conoció tal decisión el general Lonardi el domingo 4 de septiembre. Entonces resolvió tomar a su cargo la dirección del movimiento y heredó el apoyo de los elementos militares que hasta entonces habían seguido a Aramburu. Por su parte, la Marina, que prácticamente en su conjunto vivía un estado de rebelión virtual, sólo deseaba contar con la iniciativa aunque más no fuera de un “solo regimiento” del Ejército de tierra para volcarse al golpe, según palabras del capitán de navío Arturo Rial.

Numerosos comandos civiles, de filiación católica en su mayoría, reclutados en las clases altas y tradicionales de la ciudad, se organizaron en Córdoba y se pusieron a las órdenes de Lonardi. Su estrategia consistió en sublevarse en dicha provincia mediterránea, pues las guarniciones de Buenos Aires eran impenetrables. Confiaba en que el régimen no resistiría mucho el enfrentamiento. Dicho plan, por razones políticas no militares, se reveló acertado. Aunque en el esquema de fuerzas que debían apoyarlo, Lonardi incluía las guarniciones de Córdoba, Cuyo, el Litoral y Neuquén, así como algunas guarniciones aéreas y toda la Armada, no abrigaba mucha confianza en esos cálculos: «En realidad, Marta, sólo cuento con imponderables», dijo Lonardi a su hija, en la víspera de lanzarse a la sublevación,

A la 0 hora del 13 de septiembre, Lonardi subía a su automóvil. En la intersección de las calles Guido y Pueyrredón de la Capital Federal, ingresaba al coche el capitán de navío Ricardo Palma, que no conocía a Lonardi. Dentro del auto, ambos jefes conversaron. Palma aseguró el apoyo de la Marina de Guerra al pronunciamiento, que debería estallar el 16 de septiembre. Entre otras misiones, la Marina de Guerra debía bloquear inmediatamente el puerto de Buenos Aires «y proceder sin contemplación alguna, previa intimación de rendición y aviso a la población civil, al bombardeo intermitente de la zona ribereña concentrando el fuego sobre el Ministerio de Ejército, Correos y Casa de Gobierno».

Según este testimonio irrecusable, los conspiradores de la oposición oligárquica estaban resueltos a disparar sus cañones sobre la Capital de la Argentina. Perón, por su parte, descargaba sobre ellos tremendas, aunque vagas, municiones verbales. Este hecho reviste un agudo interés histórico.

Apenas pasada la medianoche del 15 de septiembre, llega la hora de la acción. Los puestos de guardia de la Escuela de Artillería son tomados por los conspiradores. La Revolución Libertadora ha comenzado. Lonardi reúne al pequeño grupo que lo acompaña y le reitera: «Señores: vamos a llevar a cabo una empresa de gran responsabilidad. La única consigna que les doy es que procedan con la máxima brutalidad».

Este escueto pensamiento del jefe de la revolución, por dos veces repetido en la misma noche, no sólo tiene un valor intrínseco, sino que pone de relieve el contenido de tal pronunciamiento a la luz de sus hechos posteriores. El lector tomará en cuenta que, en la historia de los dos presidentes de la Revolución Libertadora, Lonardi era el “moderado”.

La Fuerza Aérea dio vuelta el poncho y la Marina se pasó a los revolucionarios. Al entrar en operaciones intimó al gobierno a la rendición. Las escasas fuerzas de Lonardi lograron ocupar sin resistencia la ciudad de Córdoba, donde estableció su cuartel general el jefe rebelde. Pero sus elementos de combate eran prácticamente inexistentes. Los ejércitos del general Iñíguez y del general Morello rodeaban la ciudad, uno desde Alta Córdoba y otro desde Alta Gracia. Sólo esperaban las órdenes del Comando de Represión para avanzar con las tropas, inmensamente superiores a los raleados soldados y oficiales de la Escuela de Artillería donde se encontraba Lonardi. Los rebeldes carecían, de hecho, de infantería. En tales circunstancias, dramáticas para los insurrectos, Lonardi dice al coronel Ossorio Arana: «Bueno, Ossorio, creo que hemos perdido, pero no nos rendiremos. Vamos a morir aquí».

Al general Lagos, que llega en avión desde Mendoza para conocer la situación, Lonardi le confía: «Sólo controlo el suelo que piso».

Lagos, prudente como Fabio el Antiguo, volvió de inmediato a Mendoza.

En cuanto a la Marina, había bombardeado la destilería de petróleo de Mar del Plata y los cuarteles de Artillería Antiaérea. El 19 de septiembre, el almirante Rojas, comandante en jefe de la Armada, intimó al general Lucero, jefe del Comando de Represión del gobierno peronista, la rendición «so pena de bombardear la destilería de La Plata y los objetivos militares de la Capital: usinas de Ítalo y Segba, edificio del Ministerio de Ejército y, desde ya, la Casa Rosada».

El general Aramburu, a último momento, se incorporó al movimiento con un grupo de oficiales, con el propósito de tomar la guarnición del Curuzú-Cuatiá, pero fracasó en el intento.

Fragmento del libro “Revolución y contrarevolución en la Argentina”, de Jorge Abelardo Ramos