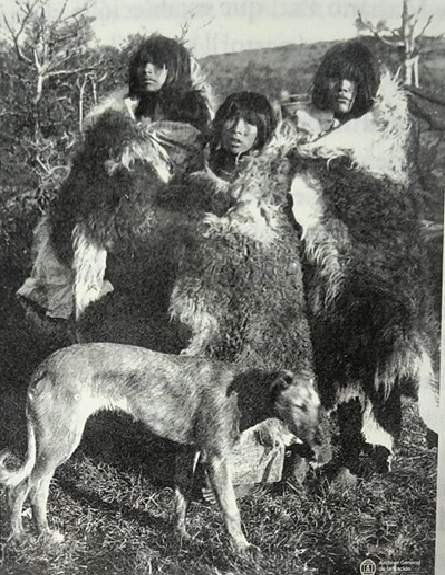

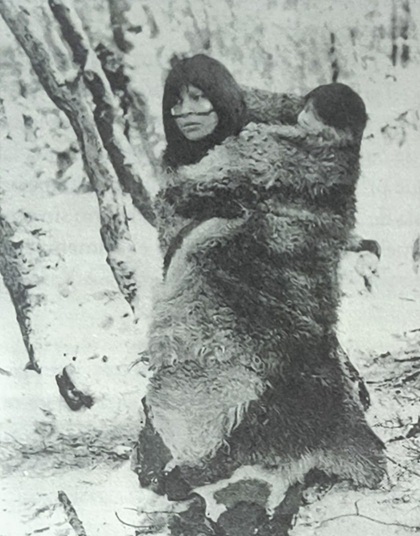

Los selk’nam tienen siete mil años de antigüedad en Tierra del Fuego. Igual que sus vecinos kawésqar, yaganes y hausn, fueron desde sus inicios sociedades cazadoras-recolectoras que vivían en pequeños grupos nómades.

Se movilizaban por la parte central de la isla, tanto hacia el norte como hacia el sur del río Grande, de acuerdo a las necesidades de su alimentación, que incluía guanacos, patos, gansos, cisnes, peces, moluscos, focas, hongos, huevos, bayas y muchos otros frutos silvestres que recogían durante sus recorridas.

El pueblo selk’nam estaba conformado por varios linajes, cada uno de los cuales ocupaba un sector específico del territorio, al que llamaban haruwen, en el que podían moverse libremente. Si un grupo quería incursionar en el haruwen de otro para cazar o pescar, debía pedir permiso y realizar un obsequio.

El arco y la flecha eran su principal arma de caza, que construían con roble en la mayor parte de la isla, aunque también había algunos dialectos que tendones de guanaco y piedra. Y tenían su propio idioma, que hablaban se habían desarrollado a lo largo de los siglos norte y del sur. en grupos minoritarios del

Vivían en comunión absoluta con la naturaleza, que les proveía de todo lo que necesitaban, y a la que siempre agradecían a través de sus ceremonias. Eran un pueblo profundamente religioso, adoraban a un único dios llamado Temaukel, anterior al hombre y creador de todo lo conocido, y a Kenos, el mensajero del dios, héroe y hacedor del pueblo selk’nam. Los chamanes, llamados xo’on, eran las personas más importantes de la comunidad, verdaderos guías espirituales y responsables de llevar adelante los rituales.

Esta vida en libertad, comunitaria, religiosa, profundamente conectada con la naturaleza, en la que los pueblos fueguinos podían desplazarse sin trabas ni limitaciones por cualquier rincón del territorio, comenzó a verse resquebrajada cuando el gobierno argentino instaló las primeras bases militares e inició la ocupación. Se estima que, por entonces, la población indígena de la isla conformada por las cuatro etnias superaba las diez mil personas.

En 1878, el gobierno nacional presidido por Nicolás Avellaneda había creado la Gobernación del Territorio de la Patagonia, que abarcaba desde Río Negro hasta el cabo de Hornos, para administrar las tierras que la Conquista del Desierto iba incorporando al Estado nacional. Dos años después, en 1880, se crearon las delegaciones de Marina en Puerto Deseado y Río Gallegos, actual provincia de Santa Cruz.

En 1881, ya con Julio A. Roca como presidente, el gobierno llegó con Chile a un acuerdo que establecía nuevos límites y dejaba atrás décadas de desencuentros entre ambas naciones. Así, comenzaron las expediciones científicas y militares, impulsadas y avaladas por el gobierno, que tenían por objetivo relevar las tierras fueguinas para luego distribuirlas entre los empresarios y amigos del poder que ya habían manifestado su interés por ellas.

En 1883 se aprobaron las partidas presupuestarias para la creación subprefecturas en el sur austral, y un año después se creó la llamada División Expedicionaria del Sur, a cargo del coronel Augusto Lasserre, que fundó las unidades militares de San Juan de Salvamento y Ushuaia. También se creó el territorio nacional de Tierra del Fuego, y se designó gobernador a Félix Mariano Paz, que estableció la capital Ushuaia.

El primer establecimiento pastoril en la isla fue creado a comienzos de 1886, a través de la Ley 1.838, un predio de ocho leguas cuadradas en las inmediaciones del actual Puerto Haberton, que fue concedido a Thomas Bridges, un religioso de origen inglés que durante varios años había encabezado una misión anglicana en las cercanías de Ushuaia.

La estancia Haberton fue la primera que introdujo en Tierra del Fuego el ganado ovino. Luego se establecerían muchísimas estancias más, de la mano de una política estatal que impulsó el poblamiento urbano y rural de la isla y desplazó a las comunidades originarias, que desde entonces fueron consideradas un estorbo para el desarrollo económico de los nuevos propietarios.

Símbolo de impunidad

Nueve sobrevivientes de la masacre cometida por Lista fueron embarcados dos días después rumbo a Buenos Aires, en el buque Villarino, en calidad de detenidos. El destino para estos desgraciados probablemente haya sido el mismo que enfrentaron los miles de indígenas expulsados de sus tierras por los ejércitos de la Conquista del Desierto. Los que no morían como consecuencia de enfermedades como la viruela eran trasladados a las cárceles estatales que funcionaban como centros de concentración de indígenas.

Algunos eran llevados a los ingenios y obrajes del norte para trabajar como mano de obra esclava, o se los incorporaba como tropa al ejército. Las mujeres y los niños eran entregados a las familias de la aristocracia para mujeres y los niños eran entregados cumplir tareas domésticas o de servicio.

El destino para Lista fue distinto. Luego de finalizar su expedición en Tierra del Fuego, el gobierno nacional lo premió con el cargo de gobernador del territorio nacional de Santa Cruz, que ejerció hasta 1892.

La masacre de San Sebastián fue el primero de una larga serie de episodios trágicos que provocaron el exterminio de gran parte de la población originaria de la isla de Tierra del Fuego. Lista murió sin tener que dar explicaciones sobre aquellas muertes de 1886, y el crimen permanece impune.

Fragmento del libro “Mitos, leyendas y verdades de la Argentina indígena”, de Adrés Bonatti