En 1820, la incipiente nación argentina se desangraba en enfrentamientos fratricidas que la conducían a un destino incierto. En febrero, los caudillos del interior habían vencido a los porteños de Buenos Aires en la batalla de Cepeda, que puso fin al poder central que existía desde la creación del Directorio. Se dio inicio entonces a un período de mayor autonomía y equilibrio para las provincias, en particular luego del Tratado del Pilar, que estableció un precario acuerdo de fin de hostilidades e instauró el sistema federal.

Al mismo tiempo, el gobierno de Buenos Aires tenía el conflicto con las comunidades indígenas. A unos doscientos o trescientos kilómetros de la capital, había acantonado un ejército numeroso y bien pertrechado para enfrentar a las diferentes parcialidades mapuches que resistían en defensa de sus tierras. Hasta allí llegaba la presencia real del Estado. La Patagonia, muchos kilómetros hacia el sur, seguía siendo un lugar lejano y casi inaccesible para las autoridades.

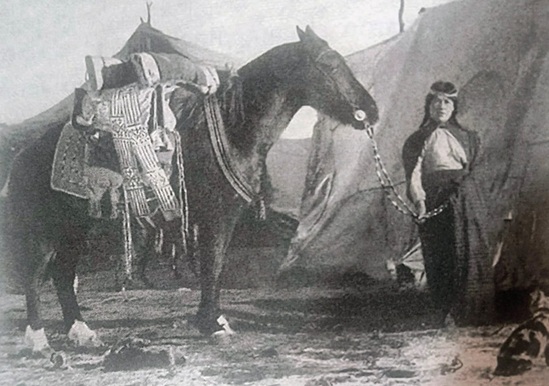

Ese era el contexto que vivía el país cuando María tomó el mando. En la cultura tehuelche los cacicazgos eran hereditarios. En su designación influyó también su capacidad para la negociación, una cualidad que le permitió defender las tierras y los bienes de su comunidad frente a la ambición de los cristianos. Y que le dio prestigio y reconocimiento entre todas las comunidades de la zona austral.

En los más de veinte años que duró su cacicazgo, María recorrió muchas veces la Patagonia, desde el estrecho de Magallanes hasta el río Negro, llevando consigo sus sueños y los de los miembros del grupo que la acompañaba.

Había establecido una ruta, repetida año tras año, que les aseguraba el acceso a las manadas de guanacos, ñandúes o caballos que recorrían esas tierras y que eran la base de su economía. De lo que cazaban, una parte la consumían y el resto lo conservaban para luego poder comerciar. Se trasladaban a caballo, un animal importado de Europa pero que los tehuelches incorporaron hasta convertirlo en parte inseparable de sus vidas. Eran grandes jinetes.

La espiritualidad tenía un lugar de preponderancia en la vida cotidiana de los tehuelches. Veneraban a un ser supremo, creador del mundo conocido, llamado Kooch, que vivía rodeado por la oscuridad y la niebla, donde se juntan el cielo y el mar. Y adoraban a Elal, héroe civilizador mitológico, considerado el hacedor de la cultura tehuelche.

Había un machi o chamán en el grupo de María, que a través de ritos veneraba a los dioses, se encargaba de ahuyentar los espíritus malignos y oficiaba además de curandero. Y ella era quien encarnaba la principal representación divina, quien tenía la capacidad de lidiar con las fuerzas sobrenaturales para defender y proteger a su comunidad. Debido al asiduo contacto con criollos y europeos, incorporó a su credo elementos de la religión católica como el rezo o la adoración a ciertos talismanes.

Rezos y negocios

María tuvo su primer encuentro con un marino extranjero ese mismo año de 1820, en cercanías del estrecho. James Weddell era uno de los numerosos navegantes británicos que recorrían los mares patagónicos para cazar focas, lobos o ballenas, cuya carne y pieles luego vendían en China.

Cuando supo de su presencia en la zona, María se acercó a la nave con su comitiva, con su hermano Bysante y con su esposo Manuel, se presentó ante el británico, le comunicó que todo ese vasto territorio era de su comunidad y le propuso un intercambio comercial.

Una vez finalizado, llamó a sus capitanejos y les ordenó acampar en las cercanías. El viento arremolinado que azotaba ese día hizo que el armado de las viviendas se demorara un buen rato. La de María era la más grande y ocupaba el centro del aike.

Junto a ella instalaron una especie de mástil con una bandera, como señal para que todos supieran que allí habitaba. A pocos metros tenía otro toldo más pequeño a su disposición, reservado para las mercancías.

La cacica compartía su vivienda con su marido y con sus hijos. En una oportunidad, invitó al británico a participar de un ritual religioso. Bajo un cielo diáfano, entre los toldos, rodeada por su marido y sus principales capitanejos, tomó un puñado de tierra con la mano, mientras que con la otra levantaba un cuenco de agua. Bebió un trago y escupió sobre la tierra para formar una masa amorfa, que luego repartió entre los presentes. De inmediato, empezaron a untarse la cara, los brazos, los hombros y el tórax. Manuel sacó una lezna que tenía guardada bajo su quillango. A medida que los tehuelches se iban acercando, el marido de la cacica les efectuaba un pinchazo en la mano, a la altura de los dedos índice y mayor. En el momento en que salía la primera gota de sangre, todos aplaudían y gritaban.

María observaba la escena en estado de trance. Desenvolvió una pequeña figura de Cristo tallada en madera que siempre llevaba consigo y vociferó una especie de rezo invocando a los dioses y pidiendo por un mercadeo venturoso para ambas partes.

Fragmento del libro “Mitos, leyendas y verdades de la argentina indígena”, de Andrés Bonatti