“Se contrata al coronel Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles y limpiar la Pampa”, se lee en su decreto de designación disponible en el Archivo General de la Nación. Una sola línea que sintetiza el horror de aquellos años. Hasta nuestros días una ciudad ubicada en el centro de la provincia le rinde homenaje. Se ubica en medio de las tierras arrebatadas a los lonkos.

La década de 1820 es clave en esta historia.

Al morir Rauch, los 30 mil kilómetros cuadrados de pampas que poseía Buenos Aires, se han transformado en más de 100 mil”, escribirá el historiador Álvaro Yunque en su clásico libro Calfucura. La conquista de las pampas (1956).

Es cuando surgen los primeros terratenientes argentinos, favorecidos por las campañas militares y la posterior entrega de grandes extensiones de tierra sin rendición de cuenta alguna y menos aún el pago del canon anual que establecía la Ley de Enfiteusis (1826). La enfiteusis era un sistema de arrendamiento de tierras fiscales usado en la antigua Roma para distribuir equitativamente la tierra y que en Argentina fue sinónimo de corrupción y amiguismo político.

El resultado fue “que tres grupos de hombres especuladores casi todos, ocupantes de tierras públicas a título enfitéutico o en arrendamientos, se convirtieran de pronto en dueños de la tierra ocupada, en una extensión de miles de leguas, cambiando fundamentalmente la faz del país”, subraya el historiador Jacinto Oddone en su libro La burguesía terrateniente argentina (1930).

Para nada exagera: se calcula que entre los años 1822 y 1830 tan solo 538 propietarios concentraron más de ocho millones y medio de hectáreas de tierra. Allí el origen de la concentración de la tierra y los grandes latifundios que marcan la historia argentina, “sostenedores de Rosas primero y después de todo gobierno fuerte, antidemocrático, que les permitiera el gozo y explotación de sus privilegios”, escribe Yunque.

En la década siguiente, esta nueva clase terrateniente porteña -que para ese entonces ya pisaba fuerte en la legislatura- presionaría por la primera expedición militar a gran escala en los territorios indígenas: la Campaña al Desierto liderada en 1833 por el ex gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas.

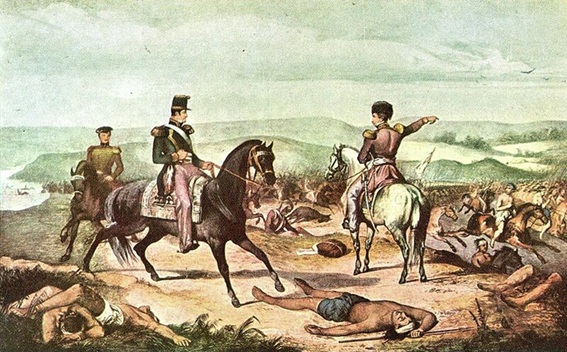

La expedición la conformaron tres columnas con un total de cuatro mil hombres, más el apoyo de “sus amigos hacendados del sur que le dieron carretas, caballos y haciendas”, y algunas tropas del general Manuel Bulnes desde Chile. Según La Gaceta Mercantil de Buenos Aires del 24 de diciembre de 1833, resultó en “3.200 indios muertos y 1.200 individuos de ambos sexos prisioneros”. El historiador Adolfo Saldías, autor del libro Historia de la Confederación Argentina: Rozas y su época (1892), cifra en diez mil el total de muertos.

La expedición de Rosas que tuvo al naturalista inglés Charles Darwin como inesperado testigo presencial relatado en el tomo uno de esta saga, logró fijar una nueva línea de frontera e incorporar ocho mil leguas cuadradas de territorio a la provincia de Buenos Aires. También miles de hectáreas al patrimonio del propio Rosas y su familia.

Luego de la campaña, Rosas recibió 60 leguas de tierra, lo que equivalía a 29 mil hectáreas […] Durante todo el período rosista la tierra ocupada ascendió a 16.470.000 hectáreas repartida entre 782 propietarios […] Del total existían 74 estancias con más de 40 mil hectáreas y 42 propiedades con más de 50 mil hectáreas. Un verdadero paraíso terrateniente. En sus Obras, Sarmiento sintetizó magníficamente la relación entre el rosismo y la tierra pública: “¿Quién era Rosas? Un propietario de tierras. ¿Qué acumuló? Tierras. ¿Qué dio a sus sostenedores? Tierras. ¿Qué quitó o confiscó a sus adversarios? Tierras” (Bonatti-Valdez, 2015:196-197).

Hasta nuestros días un monumento a Juan Manuel de Rosas ubicado en la plaza Intendente Seeber, barrio de Palermo en Buenos Aires, recuerda a las nuevas generaciones aquella infame expedición militar de conquista: Campaña a los Desiertos del Sur 1833 – 1834 es la inscripción que se lee en una de sus caras.

“Los indios son empujados, pero no vencidos. Rosas los contiene con dádivas, a veces cuantiosas. Donde no alcanza su fuerza, estira su diplomacia. Logra así pisar la orilla del río Negro en la Patagonia. No es el conquistador del desierto’ pampeano, pues no coloniza, pero impone a la altiva bravura del indio el poder de los huincas de América”, escribe Álvaro Yunque.

Razón tiene Yunque. La frontera se agranda pasando por Bahía Blanca, Médano Redondo y Carmen de Patagones. Con los años nacerán nuevos fuertes como Fuerte Constitución, Villa de Mercedes y 3 de Febrero. Calfucura y su genio político y militar lograrán detener su avance hasta la década de 1870. Apagada su estrella la derrota mapuche resultará inminente en Puelmapu.

Pero la expansión bonaerense de Rosas palidecería frente a las cuarenta millones de hectáreas incorporadas a la soberanía del estado tras la campaña del general Julio Roca en 1878-79. Tal es la sorprendente dimensión del despojo territorial que afectó a los clanes mapuche -también aónikenk y gununa kuna, los llamados “tehuelche”- minar en 1885 la “Conquista del Desierto”.

Fragmento del libro “Historia secreta Mapuche”, de Pedro Cayuqueo