Para su desgracia, los indígenas de la Patagonia y Tierra del Fuego también atraerán el interés de los científicos después de muertos y sus esqueletos, cráneos e incluso cerebros conservados en frascos de cristal pasarían a ser exhibidos en las vitrinas de los más prestigiosos museos del mundo. El interés de la ciencia por tan lejanas regiones se origina en el viaje que hiciera Darwin a bordo del Beagle hacia 1830, en el que señaló el salvaje primitivismo de los habitantes de esta zona. La compleja estructura multiétnica de las sociedades americanas añadirá un interés creciente para el mundo científico occidental. De este modo, en las décadas siguientes, los antropólogos dedicados a la investigación acerca de los orígenes del hombre sentirán una especial predilección por estudiar a los nativos del extremo más austral de América.

Francisco Pascasio Moreno, el famoso geógrafo y explorador, fundador y director del Museo Arqueológico y Antropológico de La Plata, dedicará muchos años a saquear con tenacidad y de forma clandestina los enterramientos indígenas. Entre abril y mayo de 1873 profanó veintinueve cementerios en la provincia de río Negro, de los que extrajo sesenta cráneos y multitud de objetos del ajuar funerario de los nativos que inmediatamente pasaron a formar parte de su incipiente colección. Moreno, que no tenía ninguna formación antropológica, se permitirá además juicios hechos a la ligera y carentes de todo rigor científico. Un ejemplo de ello es su afirmación de que los pehuenches enterraban vivos a los ancianos de su tribu puesto que, siguiendo la costumbre de envolver a los muertos en una piel de guanaco o caballo, temían que sus articulaciones no fueran capaces de doblarse a causa de su elevada edad. Su siniestra actividad, cuya finalidad última era demostrar que la Patagonia era nada menos que la cuna de la humanidad, provocaría horror entre los indígenas que lo conocieron, la mayoría de los cuáles evitaba cuidadosamente su cercanía. Ese fue el caso de Sam Slick, nativo de la región del rio Santa Cruz, al que Moreno insistía una y otra vez en realizarle estudios antropométricos hasta que el tehuelche, atemorizado, le prohibió que se acercara alegando que quería su cabeza. Al poco tiempo, Slick falleció de muerte violenta en Rawson (Chubut), y Moreno pudo obtener su ansiado trofeo: “averigüé el paraje en que había sido inhumado y, en una noche de luna, exhumé su cadáver” (Moreno, 1879; 93). Como vemos, demostrando una absoluta falta de sensibilidad, Moreno no dudaba en desenterrar los cuerpos aún calientes de hombres con los que él mismo había mantenido en vida relaciones de amistad y aparente aprecio mutuo, para proceder a continuación a un meticuloso análisis científico que incluía el descarrie y la disecación. Una operación previa y necesaria a la incorporación definitiva de los restos humanos a las colecciones de antropología física del museo que debía contener, como afirmaba el propio Moreno, “desde el hombre testigo de la época glacial hasta el indio últimamente vencido” Aunque el científico lamentaba de algún modo las matanzas de indígenas cometidas por el ejército argentino, tenía claro que estas constituían una excelente oportunidad de enriquecer su catálogo de cráneos y esqueletos.

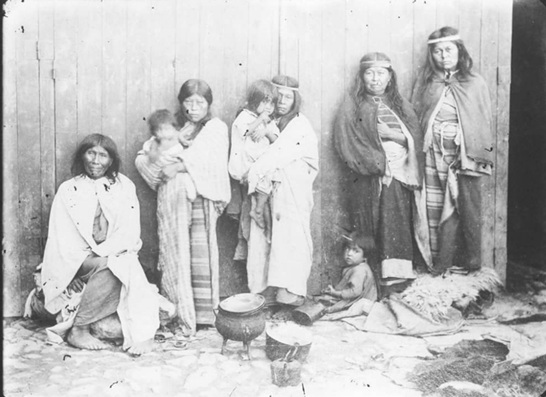

El explorador recopilaba cualquier resto humano de los pueblos originarios, pero su fijación era obtener los esqueletos de los indígenas más notables. En 1875, con tan solo veintitrés años, el imberbe y futuro perito consiguió los esqueletos de toda la familia Catriel, del pueblo ranquel, y unos años después se hizo con los restos de los jefes más significativos de una de las últimas tribus rebeldes, los legendarios Inacayal y Foyel, pertenecientes a la etnia mapuche-tehuelche. En efecto, en julio de 1884 estas tribus, formadas por unos doscientos hombres, mujeres y niños, se entregaron a los soldados del coronel Conrado Villegas en la provincia del Chubut, de donde fueron trasladados a Buenos Aires. Recluidos en el campo de detención de Tigre por casi dos años, en octubre de 1886 Moreno consigue su traslado al Museo de la Plata, en teoría “para pagarles la humanitaria conducta que tuvieron conmigo cuando les visité en la cordillera en 1880. La realidad en cambio es que quince personas, entre adultos y niños, serán enviados a las dependencias del museo, donde ingresarán en condición de prisioneros. Para Moreno, los indígenas eran muestras vivientes de las “razas inferiores” y su permanencia en la institución se justificaba por el interés que tenían para los estudios antropológicos. Sin embargo, la mayoría de ellos morirá al poco tiempo de su llegada, presos de una gran nostalgia por sus tierras arrebatadas y condenados al frío húmedo de los sótanos del museo. Nada más morir, los cadáveres de los indígenas eran enviados a los laboratorios de la Facultad de Medicina. Y poco después, sus restos regresaban al museo para ser exhibidos en las vitrinas de la sección de antropología que, a lo largo de más de un siglo, fueron fiel exponente del genocidio contra los pueblos indígenas. Durante muchas décadas, Moreno recorrerá esas salas del museo saludando divertido con la mano a los esqueletos y presentándoselos por su nombre a los perplejos visitantes. La costumbre de Moreno fue rápidamente imitada por otros saqueadores de tumbas, como el conde Henry de la Vaulx que durante un año recorrió el territorio entre rio Negro y el estrecho de Magallanes, dedicándose a la profanación de cementerios indígenas, empeñado en descubrir el mito del “gigante patagón”. En diciembre de 1896, el aristócrata se encontraba explorando las cercanías del río Senguer, en la provincia de Chubut, cuando recibió la noticia de que un tehuelche fallecido hacía dos meses estaba enterrado al lado de su campamento. “Desenterrarlo, disecarlo y cocerlo para obtener su esqueleto me lleva dos días y dos noches, Este acto útil, pero poco apreciado por los indígenas, me obliga a romper relaciones con ellos y solamente a fuerza de regalos puedo apaciguarlos” (De La Vaulx, 1897: 89). Lejos de su suntuoso castillo normando, el joven noble se dedicó concienzudamente a saquear los enterramientos de la Patagonia logrando un botín de noventa y seis cráneos y diez esqueletos completos. No se trataba de excavaciones arqueológicas puesto que en la mayoría de los casos los cadáveres habían sido recientemente inhumados, lo que obligaba al conde a trabajar de noche para no ser descubierto por los nativos. Así sucedió cuando desenterró los restos del hijo del cacique Lipitchoum, que había fallecido hacía poco tiempo, y en cuya operación el conde se apropió además de todos los objetos funerarios que la familia había depositado alrededor del cuerpo. Vergonzosamente, las colecciones llevadas a Francia por De la Vaulx permanecen todavía en el Musée de l’Homme, haciendo honor a la frase del propio aristócrata: “después de todo qué importa que este tehuelche duerma en un agujero de la Patagonia o en la vitrina de un museo” (De La Vaulx, 1901: 190).

Incluso los expedicionarios franceses de la misión al Cabo de Hornos, que siempre mostraron una gran sensibilidad hacia los yámanas con los que convivieron en bahía Orange, no dudaron en aceptar en 1883 las osamentas humanas que el propio pastor Bridges les proporcionaba y que habían pertenecido a sus desafortunados feligreses. El cirujano Hyades realizó moldes de los yámanas y reunió una completa colección de cráneos y esqueletos de indígenas que habían fallecido recientemente y que pertenecían, en algunos casos, a pacientes a los que él mismo había tratado. Rápidamente todos ellos pasaron igualmente a formar parte de las colecciones de los museos franceses. El escritor Jean Raspail, que cita a Stanislas Bouché, descendiente de uno de los marineros de la expedición, narra incluso el caso de dos indígenas que se habían ahogado después de haber estado bebiendo con la tripulación de La Romanche. Sus cadáveres fueron sumergidos en un tonel con formol, trasladados hasta la capital francesa y expuestos en el Musée d’Ethnographie du Trocadéro de

París, antecesor del Musée de l’Homme (Raspail, 2002: 130). El Museo Arqueológico y Antropológico de La Plata también acogió en sus instalaciones a un pequeño grupo de indígenas pertenecientes diversos pueblos autóctonos que fueron trasladados allí en contra de su voluntad y que constituyeron una verdadera colección viviente. Mientras se mantuvieron con vida, además de servir de empleados domésticos en las instalaciones de la institución, fueron fotografiados, estudiados e incluso exhibidos a los visitantes. A su muerte, producida siempre prematuramente, sus esqueletos, cráneos, cerebros, cueros cabelludos y otras partes de sus cuerpos, fueron rápidamente incorporados a las colecciones del museo. Entre más de diez mil restos humanos, nueve esqueletos de fueguinos están registrados en el catálogo del museo de 1910, aunque solamente conocemos la historia de tres de ellos, el selk’nam Seriot o Capelo, el yámana Maish Kensis y el kawésqar Tafă (Pepe, 2008: 51).

Estos cadáveres que pasaban a engrosar las salas del museo eran minuciosamente estudiados por los antropólogos residentes en esa institución, entre los que se distinguían el holandés Herman Ten Kate, el francés Fernand Lahille o el alemán Adolf Robert Lehmann-Nitsche, seguidores todos ellos de las teorías raciales que pretendían justificar científicamente la segregación del hombre en razas en función, por ejemplo, de la forma y tamaño del cráneo. Así Lehmann-Nitsche definía un cráneo patagón como “grande, macizo, pesado, tosco, como labrado a golpes de hacha, o sea como una xilografía arcaica”, mientras que el cráneo europeo, casualmente el suyo, destacaba por sus “formas artísticas, simétricas, ni chicas ni grandes, bien modeladas en todos sus detalles, como una obra maestra escultural o un grabado fino en acero”. Otro empleado de Moreno que destacó en la recolección de restos humanos fue el italiano Clemente Onelli que en 1903 realizó un viaje de exploración por la Patagonia en el curso del cual profanó varios enterramientos. El que luego sería director del zoológico de Buenos Aires desenterró en Shehuen-Aike, Santa Cruz, el cadáver reciente del cacique tehuelche Klocosk (Onelli, 1904: 227). El cráneo fue enviado a Italia, en forma de regalo para Cesare Lombroso, el famoso criminólogo obsesionado por establecer criterios físicos, morales e intelectuales que permitieran identificar con anticipación a los delincuentes.

Por suerte, la craneología, entendida como el estudio de la forma del cráneo para determinar las disposiciones morales e intelectuales del ser humano, fue considerada seudocientífica hace ya mucho tiempo y desterrada totalmente del campo de las ciencias. Incluso la autopsia de la calavera de Lombroso certificó que, en aplicación de sus propias teorías, el médico italiano había sufrido en vida retraso mental. De esta infame época quedan, en el Museo de la Plata y en otras muchas instituciones museísticas del mundo, los despojos de pueblos enteros, eso sí, cuidadosamente clasificados. El museo se convertirá entonces, en palabras de Moreno, en el lugar ameno de reunión del pueblo inculto que así “olvida la taberna que quizá lo lleva al crimen”. Un crimen que con certeza había sido perpetrado por el propio investigador en los lúgubres sótanos del edificio, donde recluyó contra su voluntad a familias enteras.

Fragmento del libro “Menéndez, rey de la Patagonia”, de José Luis Alonso Marchante