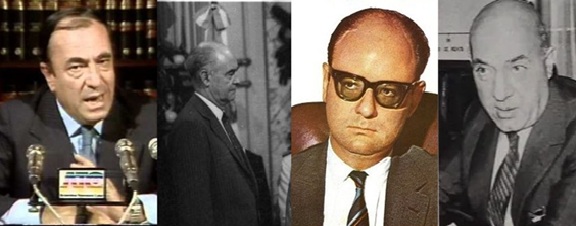

Desde el punto de vista de la política económica, el trienio 1981-1983 fue similar a los años finales de Isabel. Un régimen que empezaba a tener sus días contados no podía ofrecer otra cosa que una sucesión de ministros y planes volteados por la crisis política o económica de turno. Tres presidentes y cuatro ministros se sucedieron a partir de la caída de Videla y Martínez de Hoz. Lorenzo Sigaut (marzo a diciembre de 1981) fue el único ministro de Viola; Roberto Alemann, el único de Galtieri (diciembre de 1981 a junio de 1982), y Dagnino Pastore (julio-agosto de 1982) y Jorge Wehbe (agosto de 1982 a diciembre de 1983), los de Bignone. Los herederos de Martínez de Hoz, como los de Gelbard, tuvieron que hacerse cargo de una economía que venía acumulando desequilibrios evidentes. En marzo de 1981, los problemas más urgentes eran el atraso cambiario, la sangría externa -provocada ya no solamente por el déficit comercial sino también por la fuga de capitales-, la enorme deuda externa, pública y privada, y la recesión productiva. El déficit fiscal y la inflación también eran inaceptablemente altos, pero su eliminación era imposible para gobiernos débiles, como resultaron ser los de 1981-83. Había además un rechazo generalizado a cualquier cosa que se pareciera al celo antiinflacionario de Martínez de Hoz -asociado sin más a los padecimientos de 1981- que hacía imposible la puesta en marcha de un programa global de estabilización.

Lo que sigue es un breve repaso a las políticas de los años de agonía del Proceso, todas ellas signadas por las urgencias externas y obstaculizadas por una inflación alta y variable. Con Sigaut se abandonó definitivamente la tablita y hubo varias devaluaciones, cada una mayor que la anterior. Tres días después de un infortunado vaticinio (“El que apuesta al dólar pierde”) se desdobló el mercado cambiario para que el dólar utilizado para operaciones financieras alcanzara su propio techo, mientras se mantenía bajo control el dólar comercial. El problema del déficit externo era simultáneamente atacado con medidas arancelarias que dejaban sin efecto el programa quinquenal de reducciones puesto en marcha en el ’79. Al mismo tiempo se iniciaba el proceso de estatización de deuda externa privada, a través de la concesión de seguros de cambio a precios que siempre resultaban ser un subsidio del estado al deudor. Entretanto, las noticias del exterior no eran nada buenas. Justo cuando la hora del monetarismo acababa de cerrarse en la Argentina, en los países desarrollados se combatía la inflación con una fuerte restricción de la emisión, lo que disparó las tasas de interés internacionales y encareció el servicio de la deuda externa. Al finalizar 1981, las obligaciones externas del país estaban en un nivel 31% por encima del de doce meses atrás. Con la economía debatiéndose en lo que sería la mayor recesión desde la crisis del ’30 (9% de caída del PBI en 1981-82) se puso en marcha en noviembre un sistema de control de las tasas de interés para morigerar la retracción productiva. El ensayo fue breve, porque al poco tiempo un golpe de palacio acabó con la presidencia de Viola, pero tuvo un significado simbólicamente importante. Con la re-regulación de las tasas de interés se cerraba el círculo de contrarreformas que, en menos de un año, dejó sin efecto las principales políticas de Martínez de Hoz: la tablita cambiaria, la apertura comercial y la libertad de tasas de interés.

El ciclo de la ilusión y el desencanto, de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach