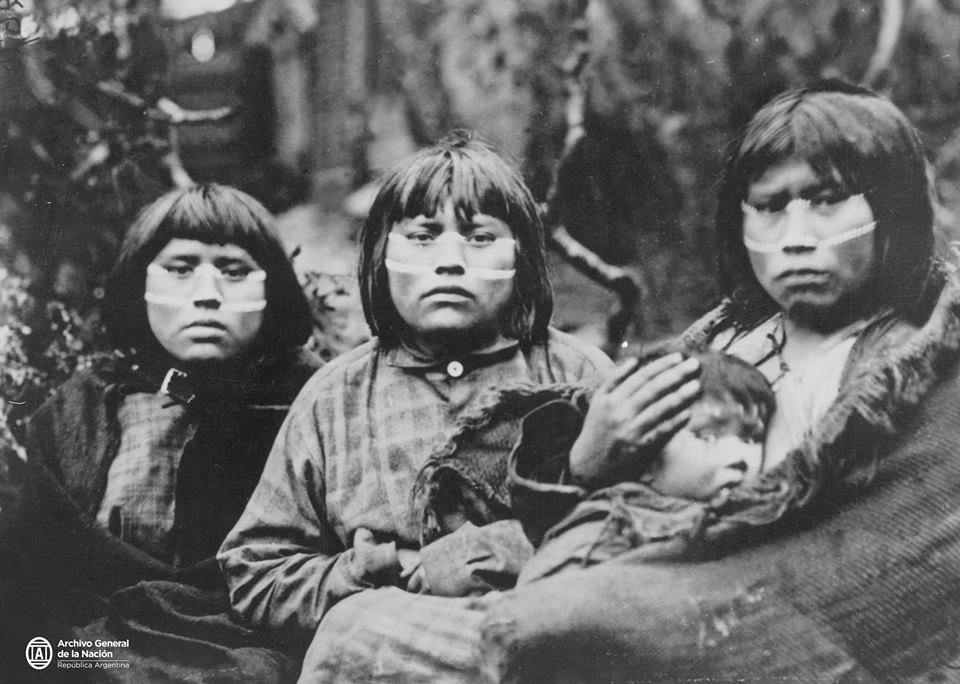

En el verano de 1834 un joven naturalista inglés llamado Charles Darwin anotaba en su diario: “esos desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados, la voz discordante y los gestos violentos. Cuando se ve a tales hombres, apenas puede creerse que sean seres humanos, habitantes del mismo mundo que nosotros” (Darwin, 1942: 263). Estas despectivas palabras de Darwin, en las que todavía no se adivina al hombre de ciencia en que llegaría a convertirse, trataban de describir a un grupo de nativos yámanas, avistados a duras penas desde el puente del bergantín Beagle en las cercanías de las islas Wollaston. Darwin ni siquiera había sido original en la apreciación de los indígenas que habitaban el canal el cual, para más infamia, sería bautizado por los exploradores con el nombre de su propio barco. Antes que Darwin, otro naturalista británico, Johan Reinhold Forster, que acompañó al navegante James Cook en un viaje a la zona a finales del siglo XVIII, escribía que “en ninguna parte la naturaleza humana se observa en condiciones tan degradadas y desgraciadas como en estas criaturas miserables, desoladas y estúpidas” (Báez, 2006: 24). El blanco de estos insultos, el pueblo yámana, habitaba el extremo sur de la Tierra del Fuego, en el laberinto de islas que se extiende desde el canal Beagle hasta el Cabo de Hornos. Era un pueblo nómada canoero dedicado a la pesca, la caza de otáridos y aves marinas y la recogida de moluscos, especialmente mejillones, que se desplazaba continuamente en sus canoas fabricadas con corteza de guindo (Nothofagus betuloides) y en cuyo interior mantenían permanentemente un fuego encendido que transportaban de un lugar a otro. Perfectamente adaptados a las duras condiciones climáticas y geográficas del territorio que habitaban desde hacía al menos 6.000 años, se vestían con pieles de lobo marino o nutria echadas sobre la espalda, dejando la mayor parte de su cuerpo a la intemperie. Los hombres cortaban la madera necesaria para sus canoas, construían la choza y se ocupaban de la caza y pesca, manejando arpones, hondas y lanzas. Las mujeres se encargaban del cuidado de los niños, la recolección de bayas y frutas silvestres, como la murtilla de Magallanes (Empetrum rubrum) y la confección de ornamentos como collares, pulseras y brazaletes. La agudeza visual de los yámana era prodigiosa, lo que llamó poderosamente la atención de los marineros que los frecuentaron, ya que eran capaces de ver en la lejanía un barco, la línea de la costa o cualquier otro objeto que el resto solamente podían apreciar mediante catalejos. Recorrían los canales e islas en pequeños grupos, reuniéndose en gran número cuando se producía la varadura de una ballena, que era aprovechada por todos los miembros de la comunidad, alimentándose de la carne y conservando la grasa del animal. Frecuentaban las caletas y bahías mejor protegidas de los embates del mar, donde abundaban los mariscos y moluscos. Vivían en libertad absoluta y practicaban una igualdad perfecta, con una gran disposición a compartir lo que tenían con todos los que les rodeaban. Poseían una religiosidad múltiple, inspirada por Watauineiwa, el creador, en la que la ceremonia secreta del Chiajóus, o iniciación de los jóvenes, ocupaba un lugar principal. Los yámanas, en fin, hablaban un idioma compuesto de más de treinta mil palabras, como demostró el misionero anglicano Thomas Bridges que compuso un diccionario de su lengua. Sin embargo, la mayor parte de los ilustres exploradores que visitaron el territorio habitado por el pueblo yámana jamás entendió ni una palabra de su complejo idioma, lo que les impidió comprender sus costumbres y su verdadera existencia, pero no juzgarlos con severidad desde el punto de vista de sus propios prejuicios. Incluso la espiritualidad del pueblo yámana pasó completamente desapercibida para la mayoría de los misioneros anglicanos que intentaron infructuosamente evangelizarlos. El misionero John Lawrence confesará con una cierta culpa que no sabía nada respecto a la fe de los yámanas debido a que siempre había dado por válidos los juicios de Darwin que afirmaban la irreligiosidad de los fueguinos.

Aunque ya habían tenido con anterioridad encuentros violentos con los marineros que surcaban las aguas pertenecientes a su territorio, especialmente con las tripulaciones de los barcos loberos y balleneros, el primer yámana capturado por los europeos fue un muchacho de catorce la primera expedición hidrográfica británica a la zona. Depresivo, de años que cayó en manos del capitán Robert FitzRoy, quien comandaba la primera expedición hidrográfica británica en la zona. Depresivo, de permanente mal humor y no muy inteligente en opinión de quienes le conocieron, FitzRoy era además un fundamentalista religioso obsesionado por la evangelización de los “pueblos salvajes que todavía vagaban por los rincones más escondidos del planeta”. El joven yámana, bautizado con el ridículo nombre de Jemmy Button (Botón) fue encerrado junto a un pequeño grupo de kawésqar apresados en las costas de las islas Gilbert, a quienes los europeos nombraron esperpénticamente como York Minster (Catedral de York), el mayor de todos; Boat Memory (Recuerdo del Bote), quien moriría en Europa afectado de viruela; y Fuegia Basket (Cesta Fueguina), una niña de tan solo ocho años (FitzRoy, 1839: 409).

Los cuatro indígenas fueron llevados contra su voluntad a Inglaterra a finales de 1830 con la finalidad de instruirles en las costumbres europeas, la lengua inglesa y la religión protestante, alojándolos en Walthamstow, al norte de Londres, bajo la atenta vigilancia del clérigo evangélico William Wilson. En su estadía en Europa los fueguinos pudieron observar, probablemente atónitos, la miseria y la degradación de las ciudades, con enormes barrios habitados por una masa harapienta de trabajadores que la todavía incipiente Revolución Industrial había sumido en la pobreza y enfermedad más absolutas. Solemnemente, los indígenas fueron presentados ante el propio rey Guillermo IV en el palacio St. James, en el verano de 1831, donde sus raptores presumieron de su mansedumbre y de la rapidez con la que habían adquirido los hábitos de la civilización británica. La finalidad que perseguía FitzRoy con este secuestro era adiestrar al pequeño grupo de nativos fueguinos para conseguir a través suyo la evangelización y el adoctrinamiento de todo el pueblo yámana, desde luego bajo la esfera de influencia británica. Con tal fin los desembarcó en enero de 1833 en la bahía de Wulaia, al oeste de Navarino, vestidos con sombrero de copa, levita y guantes y con un ajuar compuesto por juegos de té, mantelerías y vajillas donados desde todas partes de Gran Bretaña. Sin embargo, nada más pisar su tierra natal, los tres indígenas sobrevivientes no dudaron en despojarse de sus ropas europeas, desechar los inservibles regalos y volver con los suyos, recuperando su vida errante sus primitivas costumbres, y destruyendo de un plumazo el puente que los británicos habían creído firmemente asentado e independiente, entre ambas culturas.

Fragmento del libro “Menéndez, rey de la Patagonia”, de José Luis Alonso Marchante

1 comentario

No puede olvidarse la justificación del coloniaje que debía hacer un tipo que viajaba “de arriba” en barcos de SS MM Britànicas.

Curiosamente (o nó tanto) se hizo muy amigo de Rosas.

Su teoría, de haber estado madura, tendría que haber considerado lo positivo de la talla pequeña en estos hermanos que vivían en aguas congeladas.