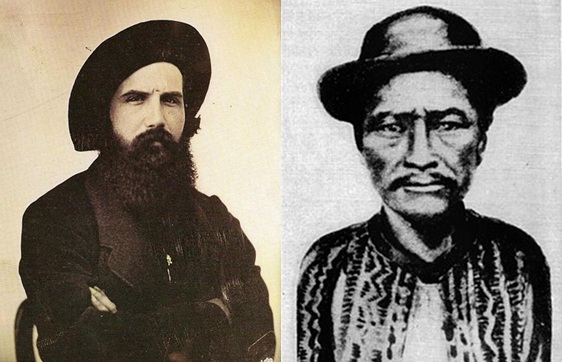

A Mansilla lo esperaba una gran recepción por parte de Mariano Rosas. Era este en aquellas épocas el principal jefe del territorio ranquel y su historia bien vale la pena contar.

Su verdadero nombre era Panguitruz Gner (“Zorro cazador de pumas”), era hijo del gran cacique Paine o Painegner (“Zorro celeste”) y nieto de Yanquetruz. En 1834, a la edad de 9 años, fue capturado por guerreros enemigos mientras cuidaba caballos en las cercanías de la laguna Lanqueló.

Cuenta Mansilla que fue entregado al Ejército argentino por sus captores y permaneció un año preso y engrillado “en los Santos Lugares y tratado con dureza”. Cuando él y los otros prisioneros perdían la esperanza de mejorar su suerte fueron llevados a Palermo ante el dictador Juan Manuel de Rosas.

Tras interrogarlos, Rosas cayó en cuenta que este niño era hijo de un cacique principal de los rankülche. Estratégico, decide tratar bien al muchacho. Lo hace bautizar con el nombre de Mariano, le da su apellido y lo manda junto a sus peñi de peón a su estancia El Pino. Ubicada en las cercanías del actual municipio de La Matanza, a unos 40 kilómetros al suroeste de Buenos Aires, era la más antigua estancia de la provincia.

Entre rebencazos gratuitos y también muestras de afecto, Panguitruz aprendió a leer y escribir, y se hizo diestro con el caballo y las faenas rurales. Pero en los seis años que permaneció en El Pino jamás perdió la nostalgia por su tierra. Una noche de luna llena de 1840, acompañado de otros jóvenes ranqueles, se hizo de los mejores caballos y escapó.

Tras una larga travesía hacia el oeste por la ruta que conectaba los fuertes Federación -actual Junín, en medio de la provincia de Buenos Aires- y Villa de Mercedes -actual Villa Mercedes en la provincia de San Luis- los jóvenes tomaron rumbo sur para llegar a la laguna Leubucó, su tierra natal. Habían cabalgado cerca de mil kilómetros.

Su llegada causó gran alegría en las tolderías de su padre quien intentó varias veces canjear inútilmente su libertad. Había regresado uno de sus hijos más queridos convertido en un joven educado en el kimün winka (conocimiento del blanco) y ahijado nada menos que de Juan Manuel de Rosas.

A juicio del historiador Marcelo Valko, aquello para nada era trivial. “Resulta obvio que el apellido winka que le otorgan no puede tomarse a la ligera. Pertenece, quiérase o no, al hombre más importante de su tiempo en Argentina”, apunta. Aquello implicaba para el joven “Mariano” alianzas, prestigio y poder.

Y es que a pesar de haber sido prisionero y luego peón de estancia contra su voluntad, el joven no abrigó jamás rencores con su célebre padrino. Tampoco su padrino hacia él.

Cuenta Mansilla que a poco de llegar a Leubucó, el joven recibió una carta y un regalo de Rosas quien “no daba puntada sin nudo”. En la carta aclara que no está enojado por la fuga pero que hubiera preferido saber de sus deseos de partir para “evitarse el disgusto”. También lo invita, cordialmente, a visitarlo en Buenos Aires cuando quiera.

El regalo “consistía en doscientas yeguas, cincuenta vacas y diez toros, dos tropillas de overos negros, un apero completo con muchas prendas de plata, algunas arrobas de yerba y azúcar, tabaco y papel, ropa fina, un uniforme de coronel y muchas divisas coloradas”. Agrega nuestro viajero Mansilla al respecto:

Mariano Rosas conserva el más grato recuerdo de veneración por su padrino; hablaba de él con el mayor respeto, dice que cuanto es y sabe se lo debe a él; que después de Dios no ha tenido otro padre mejor; que por él sabe cómo se arregla y compone un caballo parejero; cómo se cuida el ganado vacuno, yeguarizo y lanar, para que se aumente pronto y esté en buenas carnes en toda estación; que él le enseñó a enlazar, a pialar y a bolear a lo gaucho en los campos (Mansilla, 1871:183).

Panguitruz, quién asumió el mando de los ranqueles en 1858 sucediendo a su hermano mayor, conservó hasta en las firmas su nombre cristiano. Pero si bien guardó eterna y pública gratitud hacia Rosas, por precaución jamás puso nuevamente un pie fuera de su territorio. Se cuenta que aquel era el fatídico vaticinio de las machi; que si volvía donde los blancos jamás regresaría a su tierra. Al menos no con vida.

Estos temores del ahora ñizol lonko eran conocidos por el coronel Mansilla. Ya lo había invitado, sin éxito, a parlamentar en numerosas ocasiones a Río Cuarto. Allí había debido conformarse con sus charlas con Achawentru. De allí su interés por visitarlo en Leubucó. Y tratar en persona los acuerdos de paz pendientes de ratificación.

Pero más que el cumplimiento de deberes militares lo que en verdad motivó a Mansilla fue la irrefrenable curiosidad del viajero. En varios pasajes reconoce admirar a los rankülche, sus protocolos y formas de gobierno.

Entre ellos las costumbres son sus leyes. Una de éstas es que las jerarquías son hereditarias, existiendo hasta la abdicación del padre en favor del hijo mayor si es apto para el mando. Entre los indios, como en todas partes, hay revoluciones que derrocan a los que invisten el poder supremo. La regla, sin embargo, es la que dejo dicha; sólo sufre alteración cuando el cacique no tiene hijos ni hermanos que puedan heredar su puesto. En este caso se hace un plebiscito y la mayoría dirime pacíficamente las cosas, ni más ni menos que como un pueblo donde el sufragio universal campea por sus respetos. Más revoluciones hemos hecho nosotros, quitando y poniendo gobernadores, que los indios por la ambición de gobernar. Es que los bárbaros no andan tras la mejor de las repúblicas ni buscando un César. Ellos creen una cosa de la cual nosotros no nos queremos convencer: que los principios son todo, los hombres nada (Mansilla, 1871:183).

Otra cosa que lo seduce es el arte mapuche de parlamentar. Antes de encontrarse con el cacique y mientras acampa en las cercanías de su toldería, interroga a uno de sus lenguaraces al respecto. Lo que recibe toldería, -comenta en su diario- es “un curso completo de retórica araucana”.

Los araucanos tienen tres modos y formas de conversar. La conversación familiar, la conversación en parlamento y la conversación en junta. La familiar es como la nuestra, llana, fácil, sin ceremonias, sin figuras, con interrupciones del o de los interlocutores, animada, vehemente según el tópico o las pasiones excitadas. La de parlamento está sujeta a ciertas reglas; es metódica, los interlocutores no pueden ni deben interrumpirse, es en forma de preguntas y respuestas. Tiene además un tono, un compás determinado, estribillos y actitudes académicas. Siempre tiene un carácter formal. Se la usa en los casos como el mío o cuando se reciben visitas de etiqueta. La conversación en junta es un acto muy solemne, muy parecido al Parlamento de un pueblo libre, a nuestro Congreso, por ejemplo. Se reúne la gente, se nombra un orador que expone y defiende contra uno, contra dos o más, ciertas proposiciones. Suele ser el cacique. El tono y las formas son semejantes a la conversación de parlamento pero aquí se admiten los silbidos, los gritos, las burlas. Hay juntas muy ruidosas. Después de mucho hablar triunfa la mayoría. Debo señalar que el resultado de una junta siempre se sabe de antemano; el cacique principal tiene buen cuidado de catequizar con tiempo a los indios y capitanejos más influyentes de la tribu. Como diría Fray Gerundio, en todas partes se cuecen habas (Mansilla, 1871:117-119).

Fragmento del libro “Historia secreta Mapuche”, de Pedro Cayuqueo