La frontera pampeano-patagónica

Sabido es que los cultores de la denominada “Historia Argentina” suelen hacer foco en la gran urbe de Buenos Aires y la Pampa Húmeda colindante, por lo que tanto los enrolados en las corrientes historiográficas tradicionales como los adscriptos a las renovadas, sólo proyectan una mirada sesgada sobre las regiones consideradas periféricas, como la Patagonia. Para los primeros, la frontera era sinónimo de confín, un límite entre la civilización y la barbarie, más allá del cual se hallaba el desierto. Dicho desierto, sólo habitado (sic) por grupos indígenas nómadas caracterizados como salvajes, era asimilado más a un espacio natural que a uno social, y -por lo tanto- un área propicia para la expansión de la sociedad blanca. Luego, las sociedades indígenas no eran protagonistas de la historia, sino meros sujetos pasivos del accionar de los blancos. Relegadas a un capítulo inicial, en el que se las clasificaba y describía, desaparecían de escena, a veces por varios siglos, para regresar a la palestra como un problema a solucionar eufemismo por eliminar-mediante la “Conquista del Desierto”, denominación dada desde el punto de vista de la sociedad eurocriolla al proceso histórico que como luego veremos debería ser designado más correctamente como la Guerra por el dominio de Pampa y Patagonia.

Los trabajos surgidos a la luz de nuevas perspectivas historiográficas han superado estas visiones de la frontera como un límite (boundary) que separa, o un territorio vacío a ser ocupado (frontier), para comenzar a pensarla como un espacio de interacción entre pueblos diferentes, una zona fronteriza (border). En tanto espacio de interacción, entre sociedades blancas e indígenas, éstas ya no son vistas como meros sujetos pasivos, sino como activas protagonistas de la historia. Como tales, pusieron en juego tácticas y estrategias de articulación que comprendieron no sólo la guerra, sino también la negociación, el fluido intercambio comercial, y su participación directa en diversos procesos políticos de la Argentina del siglo XIX. Durante la segunda mitad de éste confluyeron en la frontera pampeano-patagónica distintos pueblos indígenas (ranqueles, salineros, manzaneros, pampas, tehuelches y otros), los que interactuaron con pobladores euro-criollos (argentinos y chilenos), misioneros y marinos de diversas nacionalidades que recalaban en sus costas. Aunque, en general, los estudios realizados desde esta nueva perspectiva se han centrado en la frontera pampeano-bonaerense, alcanzando a lo sumo al área norpatagónica, por lo que en los próximos apartados nos dedicaremos a su espacio austral colindante, escenario de nuestra historia.

El espacio patagónico

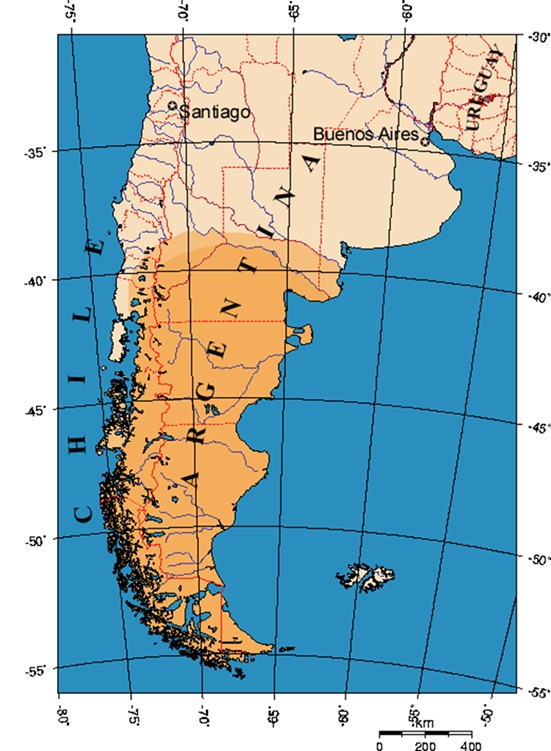

La Patagonia en “sentido estricto” o “por excelencia” se extiende según Casamiquela entre los ríos Barrancas Colorado por el norte hasta el Estrecho de Magallanes por el sur, comprendiendo la parte oriental extraandina de dicho territorio, conformada por la meseta que, en una serie de planos interrumpidos por serranías, va descendiendo de oeste a este desde los 1.500 metros de altura de las estribaciones cordilleranas hasta el litoral atlántico.

Desde una perspectiva eurocéntrica, compartida por los criollos argentinos y chilenos, e incluso la de los planes originales de los colonos, la Patagonia era visualizada como un lugar “vacío” que invitaba a ser ocupado, una verdadera frontier en el sentido turneriano del término. Sin embargo, dicha región no puede ser válidamente considerada como un desierto desde el punto de vista fitogeográfico ni del demográfico. Lejos de ello, la Patagonia se encontraba habitada por diversos pueblos indígenas, los que configuraban sus respectivos espacios geográficos como verdaderos espacios sociales, a los que consideraban como propios y sobre los que ejercían su territorialidad. Desde esta perspectiva, si nos atenemos al origen del nombre “Patagonia”: “tierra de los denominados patagones”, la Patagonia propiamente dicha, o en el sentido estrictísimo de Casamiquela, excluiría a su fracción noroccidental (el Neuquén), es decir que se extendería al sur de los ríos Limay-Negro hasta el Estrecho de Magallanes.

Desde la perspectiva humana, este inmenso territorio estaba habitado a mediados del siglo XIX por pampas y tehuelches, a los que nos referiremos en los siguientes apartados. Éstos se ubicaban y ejercían su territorialidad, respectivamente, al norte y al sur del río Chubut. Al encontrarse fuertemente relacionados entre sí podría decirse que en realidad conformaban un gran espacio social, al que por lo tanto- denominaremos como región o espacio pampino-patagónico, para distinguirlo del espacio comúnmente nombrado como “pampeano-patagónico”, que aúna la región de la llanura pampeana con la patagónica.

Luego, el área geográfica del espacio pampino-patagónico coincide con la de la Patagonia en sentido restringido de Casamiquela, es decir la que se extiende al sur de los ríos Limay Negro hasta el Estrecho de Magallanes. En la parte centro de este espacio, sobre el litoral atlántico, se ubican el valle del río Chubut -zona de encuentro entre pampas y tehuelches- y el Golfo Nuevo, los sitios elegidos por la Comisión emigradora galesa para fundar el establecimiento, denominado generalmente como la Colonia Galesa del Chubut, y su puerto natural, respectivamente.

Fragmento de libro “Chupat-Camwy Patagonia”, de Marcelo Gavirati.