El hecho era que en 1982 el endeudamiento no era sólo un problema de los que debían sino una amenaza para toda la economía. Particularmente preocupantes eran las obligaciones con el exterior, encarecidas por la depreciación cambiaria y por el aumento en las tasas internacionales de interés. Las deudas de empresas con bancos locales, en tanto, también eran una peligrosa amenaza, que ponía en jaque al sistema financiero. Castigadas por la recesión y los pagos de intereses, las empresas contagiaban sus dificultades a sus acreedores. Con Sigaut ya se habían intentado mecanismos de refinanciación, pero la gran condonación llegó a mediados de 1982. Dos meses bastaron para que el ministro Dagnino Pastore y el presidente del Banco Central Domingo Cavallo, sucesores Alemann, iniciaran una enorme redistribución de riqueza favorable a los deudores, cosa que al mismo tiempo mejoraba la situación de los bancos. Se dispuso que las deudas contraídas crecieran de acuerdo con una tasa de interés regulada, muy por debajo de la inflación esperada, con lo cual se licuaba el valor real de las obligaciones. Asimismo, se compensaba a los bancos con créditos del Banco Central también extendidos a tasas reales de interés negativas. Con una inflación en alza, que en julio tocó el máximo de todo el Proceso (los precios mayoristas crecieron 27,9% en el mes) se logró librar a los deudores del grueso de su carga. El precio de refinanciaciones lo pagaba el ahorrista en pesos por la vía del impuesto inflacionario. Después de todo, Keynes no estaba tan anticuado; sesenta años antes había escrito:

Los dueños de pequeños ahorros sufren silenciosamente, como la experiencia muestra, estas enormes depredaciones, cuando habrían derribado a un gobierno que les hubiese quitado una fracción de ese monto por medios más deliberados pero más justos.

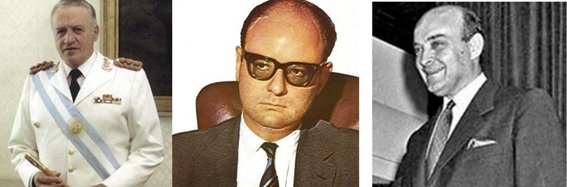

En 1982, como en 1972 y 1962, Wehbe tuvo la dura misión de manejar la economía de un gobierno en despedida. El margen de acción era pequeño en un contexto muy politizado, con las Fuerzas Armadas y los partidos en estado abiertamente deliberativo. La inflación siguió en aumento (apuntalada por una política laboral que llevó el salario real al máximo en todo el Proceso), pero comenzó a vislumbrarse el final de la profunda recesión de 1981-82. Más importante que la evolución de corto plazo fue el continuado proceso de socialización de deudas, del que ahora se beneficiaban sobre todo los deudores con el exterior. Claro que el estado, que asumía estas deudas, no podía licuarlas, como se había hecho con las deudas entre argentinos. Eran dólares contantes y sonantes los que se adeudaban, por un monto que en 1983 rondaba los 45 mil millones. De ese total, casi un 70% correspondía al estado, contra cerca de 50% un par de años atrás. El gobierno democrático recibía así un problema con dos caras. Para poder cumplir con sus compromisos debería conseguir suficientes recursos fiscales y al mismo tiempo obtener un adecuado superávit comercial. Heredaba, además, una economía que se había acostumbrado a vivir con inflación, después de ocho años en los que el índice de precios nunca había variado menos de 100%. No era poca carga para una democracia de la que se esperaba casi todo.

Se cierra el proceso militar sin poder mostrar algún logro en la economía

Cerrado el ciclo del Proceso, era difícil encontrar un aspecto de la economía en el que se hubiera avanzado algo. Puede ubicarse en 1979 un efímero momento de gloria, con la inflación en baja y el producto creciendo a una tasa respetable. Cuando en 1983 llegó la primavera democrática, sin embargo, la primavera económica que la Argentina había vivido en los años 60 no era más que el recuerdo lejano de un pasado que había sucumbido allá por 1974.

La posibilidad de reeditar algo por el estilo era en realidad remota en las condiciones de endeudamiento e inflación que recibía el gobierno de Alfonsín. Pero la percepción de entonces era otra. Se esperaba que la propia dinámica de la democracia fuera suficiente no sólo para superar el drama político, sino también para resolver los problemas de la economía, de la salud, de la educación. El tiempo iba a demostrar que las cosas eran mucho más difíciles de lo que se auguraba en medio de los aires optimistas de la democracia naciente.

El ciclo de la ilusión y el desencanto, de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach