Cuando el gobierno de Illia heredaba de sus antecesores, especialmente del período Frondizi, la carga de una deuda bastante abultada. En 1964 hubo que girar al exterior, en concepto de renta al capital que había ingresado los años anteriores, más de 100 millones de dólares, cifra que no podía sino preocupar al gobierno. Así y todo, se optó por actuar con independencia del Fondo Monetario Internacional. Las negociaciones con ese organismo fracasaron por considerarse demasiado duras las condiciones requeridas para un acuerdo stand-by. En lugar de ello, se pactó directamente con los países acreedores, y en 1965 se consiguieron importantes refinanciaciones.

Además de las políticas monetaria y fiscal, se aprovechó la capacidad estatal para orientar algunos precios de la economía, en la dirección que más convenía a los fines expansivos del gobierno. Las tarifas de las empresas públicas quedaron congeladas (lo que en presencia de una inflación sustancial significaba un abaratamiento significativo, hasta el punto de llegar al nivel más bajo en el período de posguerra), de manera de no comprimir por esa vía el ingreso real de las familias. Al contrario de lo que la cerrada oposición sindical sugería, o quizás justamente como respuesta a las presiones obreras, desde el gobierno se hizo bastante para beneficiar a los trabajadores. Hubo una ley de salario mínimo, vital y móvil, resistida por las cámaras empresarias pero anhelada desde hacía tiempo por la CGT. Y los salarios crecieron en una proporción mayor a los precios, llegando a redondear un 10% de aumento, en términos reales, a lo largo de 1964.

Pero no era sólo cuestión de tapar agujeros abiertos en el pasado. Наbía que restringir el nuevo endeudamiento al nivel que fuera estrictamente indispensable, y exportar más de lo que se importaba, de manera de pagar cuentas pendientes. Fue con esa intención que se suspendió el financiamiento a algunas importaciones y se reinstauraron los controles cambiarios para movimientos financieros. Además, se premió a las industrias que utilizaran pocos insumos importados con un mayor volumen de crédito, al tiempo que se restringía el uso de componentes no nacionales en la industria automotriz.

Un arma más potente contra el déficit externo fue la política cambiaria, que con el tiempo sería uno de los aspectos más elogiados de la administración económica en tiempos de Illia. El control de cambios no alcanzaba a las operaciones comerciales, que se realizaban con bastante libertad. Pero el precio del dólar pasó a establecerse de manera novedosa, sin la rigidez de las experiencias anteriores de tipo de cambio fijo ni la volatilidad de un esquema perfectamente flexible, como el que había regido a partir de 1962.

A lo largo del gobierno de Illia el peso fue devaluado nueve veces, pero en ningún caso se trató de los bruscos cambios de valor que el país ya había conocido en el pasado y que más asiduamente conocería en el futuro, Al contrario, fueron depreciaciones relativamente suaves que ajustaban el precio de las divisas a la inflación interna. Tiempo después, esa política cambiaria, que en la Argentina nació como un acto reflejo ante la inflación y que por la misma época se aplicó también en Chile, ganaría respetabilidad internacional bajo el nombre de crawling peg o tipo de cambio reptante. Su gran ventaja era que garantizaba cierta estabilidad al poder de compra de las divisas obtenidas por los exportadores. Se daba respuesta así a un viejo reclamo de los productores de bienes exportables, que desde hacía tiempo se quejaban por los cambios bruscos en sus remuneraciones.

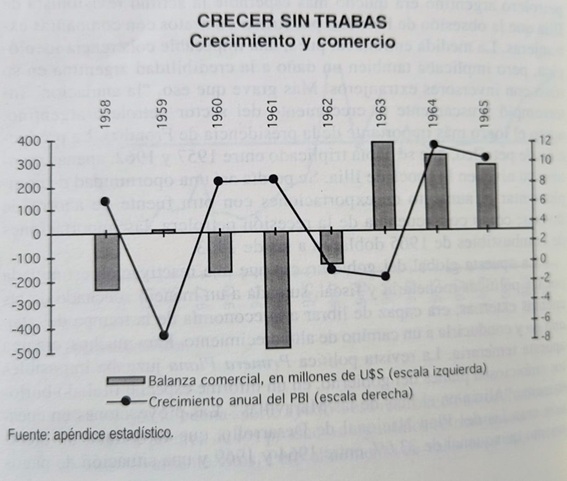

La sensata política cambiaria coincidió con el tan esperado crecimiento de las exportaciones. El estancamiento de las ventas externas de la Argentina entre la década del 20 y principios de los años 60 era, con toda probabilidad, la estadística más llamativa para quien estudiara la evolución de la economía argentina hasta entonces. Caso único en el mundo, la Argentina había exportado en 1961 menos dólares que en 1928, siendo el valor unitario en dólares de las exportaciones aproximadamente el mismo. Desde antes de la caída de Perón se habían intentado diversas formas de estímulo a la producción agropecuaria para la exportación, que abarcaban tanto incentivos de precios (vía subsidios o tipos de cambio relativamente altos) como aliento a las mejoras tecnológicas, impulsadas desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Hasta comienzos de los años 60, sin embargo, las ventas externas sólo habían superado con holgura la barrera de los 1000 millones de dólares anuales en la inmediata posguerra, época de altísimos precios de los alimentos. Fue recién durante el gobierno de Illia cuando se quebró, de una vez y para siempre, esa marca del aislamiento económico argentino.

La Argentina pudo exportar más bienes agropecuarios en esos años sencillamente porque produjo más. Es notable que durante los años de Illia aumentara la participación de las actividades primarias en el producto global, en contra de la tendencia de largo plazo de estancamiento relativo de la producción rural. Buenas condiciones climáticas y la esperada respuesta de los productores a los mejores precios se combinaron para que la producción agropecuaria en 1964/65 fuera alta en comparación al promedio histórico. En los cereales el aumento entre 1963 y 1965 llegó al 60%, mientras que las existencias de ganado tocaban un récord de 51,4 millones, 20% más que en el pico anterior de 1960.

Los dos años completos de administración radical (1964 y 1965) registraron una recuperación económica con pocos antecedentes en todo el siglo, promediando cerca de un 10% de aumento anual del PBI. La participación de la inversión en el producto bruto se mantuvo cerca del ↑20%, un nivel apenas más bajo que durante la fiebre inversora de los primeros años de la década. La reactivación impactó sobre el nivel de empleo, y llevó a la tasa de desocupación del récord de 8,8% (julio de 1963) a apenas 4,6% (octubre de 1965). Y no había síntomas de complicaciones en el frente externo. El auge exportador permitió acumular saldos comerciales favorables por valor de 1400 millones de dólares en 1963-1966, una cifra equivalente a un año de exportaciones.

En los hechos, la posición del gobierno fue por lo menos tan difícil como indicaban los números. El peronismo, a través de su poder en los sindicatos, y el partido militar (que había esperado para su candidato Aramburu más que el meritorio 13% que consiguió en las elecciones de 1963) dejaron en claro a su tiempo que consideraban condicional y esencialmente ilegítima la autoridad del presidente. Así las cosas, el problema básico de Illia fue el mismo que el de Frondizi: no había manera posible de gobernar que contentara a unos y a otros.

Fragmento del libro “El ciclo de la ilusión y el desencanto”, de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach