Las “alianzas” y el llamado “cierre de listas” electorales 2025 se transformaron en otra fotografía de la decadencia nacional, un paso más desde que nuestro sistema político implosionó en 2001. Ese momento -se nos ocurre como analogía- semeja el estallido del imperio español en América que terminó en la partición del virreinato del Río de la Plata, gigantesco territorio con un gobierno central en Buenos Aires y administraciones regionales. La fragmentación terminaría en minúsculos espacios con autonomías o “soberanías” locales, conducidos por liderazgos de actores políticos (caudillos) que representaban ideologías antagónicas y donde el poder se dirimía con violencia extrema. Estos enfrentamientos concluyeron después de muchas décadas de guerras civiles cuando se constituyó el moderno Estado Argentino en 1880, dotado de gran fortaleza territorial, capaz de imponer un poder central en un marco de federalismo limitado.

No obstante, con diversas variantes y nombres, persistieron, hasta hoy, elementos de una cultura política maniquea, que Sarmiento presentaba como Civilización (nosotros) o Barbarie (ellos), pero que de uno u otro lado continúa siendo personalista, caudillista, cuasi religiosa. Tal vez una rémora cultural que arrastramos desde la colonia, con la obediencia ciega a un rey absoluto por gracia divina. Esa cultura es la antítesis de un sistema político basado en partidos institucionalizados, con órganos de gobierno, planes y programas para el país y consensuando con otros los apoyos para desarrollarlos en el tiempo. Todo esto funcionando en un estado de derecho con división de poderes, alternancia y plena vigencia de libertades políticas y civiles, esencialmente de prensa y expresión.

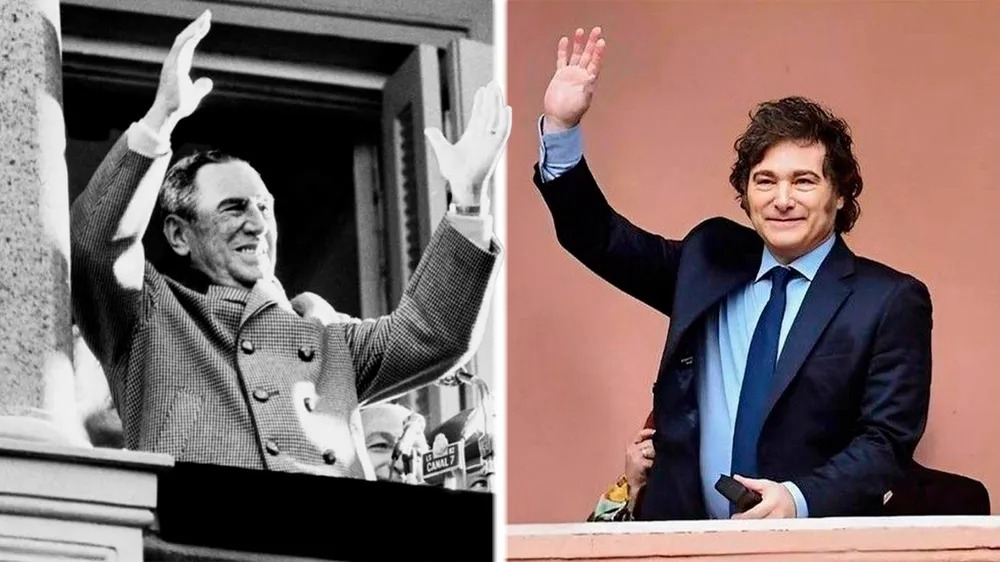

El historiador Loris Zanatta destaca esta cultura política religiosa, atribuyéndola al peronismo (La Nación, 19-8.25). Sin embargo, desde el siglo XIX los caudillos eran seguidos por multitudes incondicionales. También conocemos que Hipólito Yrigoyen despertaba fervores laicos y religiosos entre sus correligionarios, a punto tal de arrodillarse ante su presencia (Horowitz, 2015). Y mucho antes de Perón hubo caudillos provinciales que recibían adhesiones de carácter literalmente religioso, como los gobernadores José Néstor Lencinas (1918-1920) y su hijo Carlos Washington (1922-1924), profundamente estudiados por el historiador Andrés Abraham.

Esta cultura es la que permitió, y permite, la instalación en el poder de líderes populistas cuyas características están muy bien definidas por las Ciencias Sociales. Entre las más comunes destacan el carisma y el culto a la personalidad; la construcción de enemigos internos, deslegitimando su rol institucional, sean grupos políticos –a quienes les niega su condición de representantes de sectores de la comunidad-, o de la sociedad civil (periodistas, medios de comunicación). Eso destruye la posibilidad de construir consensos porque, obviamente, no se puede acordar con el “enemigo”. La meta es el exterminio del oponente; y para eso, animalizarlo es el camino: no hay diálogo posible con cucarachas, mandriles, ratas o gatos embolsados.

Muchos de estos personajes son mesiánicos. Se auto perciben como predestinados a cumplir con una “liberación” de la Patria esclavizada por poderes que manejan los hilos del poder nacional y mundial. Otros proclaman que por mandato divino vienen a implantar la “Libertad”, término bastardeado si los hay. Los seguidores del líder quieren la libertad; los opositores, la niegan. El fanatismo y los dogmas son la norma; el líder es infalible, su palabra es ley; cualquier contradictor es un traidor.

Los líderes populistas crean “partidos” cuando llegan al gobierno, tratando de unificar y contener a quienes colaboraron con su ascenso; sin embargo, sólo funcionan como sellos electorales, no como instituciones imprescindibles para un sano funcionamiento del sistema político, canalizando la representación de sectores sociales y de intereses económicos concretos. El populismo busca, siempre, un mando unificado y personalísimo, no institucional. El caso del peronismo fue emblemático. Llegó al poder en 1946 con una “alianza” de tres partidos y, en pocos meses, los liquidó, incorporándolos al Partido Único de la Revolución Nacional, transformado de inmediato en Partido Peronista, hoy Justicialista. Uno de los fundadores de aquella “alianza”, Cipriano Reyes, fue encarcelado por un presunto complot (¡cuándo no!), es decir, por “traidor” a la causa.

Estos liderazgos tienen legitimidad de origen, pero socavan la democracia desde dentro buscando primar sobre los otros poderes del Estado como hemos visto en los gobiernos kirchneristas y en el actual, fenómeno observable también en numerosos caudillos provinciales, que simulan alternancia, intercambiando el bastón de mando con esposas, hermanos, primos, etc.

Los populismos actúan en los límites del sistema (López Obrador en México, Morales en Bolivia, el kirchnerismo en nuestro país…), pero cuando intentan y logran superarlos suelen terminar en dictaduras o regímenes totalitarios, de izquierdas o de derechas; en esto no hay diferencias estructurales (Bukele en El Salvador, Maduro en Venezuela). Afortunadamente algunos fracasan, gracias a la fortaleza de las instituciones del país, como es el caso de Jair Bolsonaro en Brasil o Pedro Castillo en Perú.

Nuestra historia es muy rica en experiencias -que dividieron y dividen a nuestra sociedad en bandos inconciliables-, que la clase política desaprovecha para aprender que no todo se reduce a obtener un cargo (frecuentemente acompañado de un “negocio”). Es imprescindible ayudar a la ciudadanía para que no permanezca en un presente continuo de tropezar invariablemente con la misma piedra, encandilada por discursos disruptivos, cargados de odio, promotores de guerras contra los más diversos enemigos. Y mientras se buscan esos enemigos, a nuestras espaldas se concretan las trapisondas de siempre, ejecutadas por los mismos actores, que se han mimetizado cambiando camisetas, banderas, valores, principios morales, ética cívica, adoptando lo “nuevo”, siempre que aparezca como victorioso. Los ejemplos sobreabundan y son patéticos.

Cuando los partidos dejaron de existir (hace años se llaman “espacios”, siempre informes, maleables, incoherentes), las “estrategias” adquirieron un carácter estrictamente personal de los dirigentes, que trazan el derrotero que mejor se ajusta a sus carreras e intereses como “profesionales” de la política sin prestar una mínima atención a sus antiguas pertenencias institucionales. Es en este punto donde la estrategia y el oportunismo se fusionan, porque el oportunismo es una estrategia en sí misma. Basta con seguir las trayectorias de algunos dirigentes de primer plano en el país para corroborarlo. Esta conducta se repite en infinitos actores que llevaría muchas páginas solamente incluir sus nombres.

Retomando el “cierre de listas”, del que hablamos en la primera parte de esta nota, el supermercado político funcionó a pleno, sobresaliendo la deglución final del PRO por parte del populismo gobernante. Contemplamos con desazón el salto de connotados “defensores de la república y la libertad de prensa” cuando era atacada por el kirchnerismo frente a su actual atronador silencio a partir de su incorporación a las filas libertarias a cambio de lugares “entrables” en las listas: (Ritondo, Santilli, Fargosi, Giudici, Valenzuela, Montenegro, Espert y un largo etcétera que incluye la rendición de Mauricio Macri. Patricia Bullrich es posiblemente el caso más icónico, con un recorrido por todo el espectro político-ideológico, desde la ultraizquierda revolucionaria en los años 70 hasta la ultraderecha actual. Su “estrategia fue estar siempre cerca o dentro del poder (Juventud peronista/Montoneros; Menem; De la Rúa; Carrió y Macri hasta su entrega total a los Milei). Cuando vislumbraba que ese poder se escapaba o decaía, cambiaba de rumbo de inmediato. En Mendoza sucedió algo similar con la UCR, que firmó una “alianza” (con LLA) aplaudida por los seguidores de su jefe político como una gran estrategia, alejada de cualquier “oportunismo”. Una estrategia política supone trazar planes de largo plazo para obtener resultados concatenados en el tiempo hasta cumplir determinados objetivos. Esto no se ve en tal alianza. A veces es preferible una derrota conservando principios que una victoria a lo Pirro.

Si bien todos cambiamos a lo largo de nuestras vidas por múltiples causas, hay transformaciones que no resultan explicables sino por exclusivos intereses personales y/o de grupos tribales deberán hacerse cargo ante la ciudadanía y la historia:

de apoyar sin retaceos a un gobernante que destruye el Estado en sus ámbitos más sensibles: la educación, la salud, la ciencia, las infraestructuras y el empobrecimiento del personal estatal, comenzando por las FFAA y siguiendo con médicos, científicos, policías, administrativos, etc.;

de acompañar a un presidente que no es democrático sino claramente autoritario y actúa, por ahora, como un aprendiz de dictador, en tanto gobierna por decreto, veta todas las leyes, maneja discrecionalmente los recursos del Estado, se niega a presentar un presupuesto y afirma que, aunque el Congreso le rechace los vetos igualmente no respetará las leyes. Es decir que para él (y quienes lo acompañan), la Constitución Nacional es letra muerta; deberán además hacerse cargo los radicales del Libragate, de la corrupción denunciada en PAMI, OSPRERA y ANDIS y de la censura previa al periodismo, sobre lo cual no han emitido sonido alguno;

asimismo, asumir la responsabilidad de la creciente destrucción del aparato productivo argentino y del empleo.

Para concluir, sería aconsejable que la clase política en su conjunto leyera el Ensayo sobre la lucidez, de José Saramago. Tal vez algunos de sus miembros se den cuenta de cómo y por qué las sociedades se alejan de la política ante el grado de alienación de la realidad en la que viven frente a la ciudadanía.

Por Rodolfo Richard Jorba para Los Andes