Hacia el año 1883 colonos, comerciantes e industriales del trigo y la madera presionan por las tierras que los clanes mapuches han abandonado producto de la guerra. Exigen al Estado “medir, lotear, rematar” y expulsar hacia la costa o la cordillera a quienes aún quedan en los valles.

Grupos de familias, los antiguos dueños de fértiles comarcas, deambulan por las cercanías de los fuertes militares y poblados mendigando alimento. Por toda la región, de costa a cordillera, los mapuches viven una crisis humanitaria de grandes proporciones. Es algo nunca antes visto en Wallmapu. Lo siguiente se lee en la Memoria de guerra del Ejército del año 1884.

Desde hace un año esta intendencia recibió la orden de dar raciones de víveres a todos los indios que no pudieran procurarse por sí mismos los alimentos necesarios para su subsistencia. En cumplimiento de esa orden se dispuso que los guarda almacenes distribuyeran víveres a todos los indios pobres que hubiera en los alrededores de cada fuerte, muchos de ellos en estado de extrema pobreza. En los meses de noviembre y diciembre del año pasado se repartió víveres a 12.606 indios […] En estos últimos días han venido familias de la cordillera. Se han presentado pidiendo socorro al fuerte de Curacautín. Todos vienen en un estado verdaderamente lamentable (Bengoa, 1983:336).

La pobreza y la hambruna golpea con especial dureza a los últimos clanes en sostener la resistencia militar, así como a los pewenche en la cordillera. A ellos se suman los cientos -tal vez miles- de mapuche correteados por el ejército argentino desde las pampas. Por el boquete de Villarrica, escribe el historiador Horacio Lara, llegaban continuamente “los indios que vivían allende la cordillera perseguidos por las tropas del general Villegas”. Es un éxodo que durará varios años. Muchos de ellos se dedicarán también al bandidaje para sobrevivir.

El hambre también golpea a las cientos de familias mapuche bajo custodia militar en Puelmapu. En julio de 1883, un reporte del sacerdote salesiano italiano Domingo Milanesio, referido al estado de la Colonia Indígena General Conesa, revela un panorama desolador. El entonces párroco en Mercedes de Viedma había realizado una misión itinerante por el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Lo que observa lo impacta.

En los quince días que pasé en Conesa vi mucha miseria por haber suspendido el gobierno de la república las raciones de alimentos a todos los indios, menos a los pocos destinados a los servicios públicos. Tal ración consistía en 3 libras de carne, 4 onzas de arroz, 4 de pan o galleta, sal, tabaco y otros géneros. Usted podrá comprender cuánto han debido sufrir esos pobres infelices, principalmente los niños huérfanos o abandonados y los viejos. Era una escena que rompía el corazón. Traté de ayudarlos por todos los medios pero no lo conseguí. Me puse primero de acuerdo con el alcalde y mandamos un telegrama al gobernador, describiéndole la indigencia extrema de esta colonia y el peligro de muchos de morir de hambre. El gobernador le agregó su firma y lo mandó al presidente. Hasta ahora no hemos tenido respuesta.

Situada en la frontera de Patagones sobre el río Negro, la colonia había sido creada en febrero de 1879 en el punto ocupado por el fortín Conesa y a propuesta del entonces gobernador de Patagonia, coronel Álvaro Barros. Constituyó el primer proyecto estatal para “civilizar” a los sobrevivientes de la guerra y se formó con restos de la tribu de los Catriel, relocalizados allí en una superficie de 10 mil hectáreas.

Regida por un Intendente Militar, el sargento mayor Antonio Recalde, se sumaban a este una partida de veinte hombres para el servicio de policía bajo su mando. No se trataba sin embargo de una cárcel. Allí los mapuches podían desarrollar actividades agrícolas y pastoriles, producción que en parte debían reintegrar al Estado. La colonia además era de carácter mixto: una porción de la misma estaba ocupada por colonos argentinos y extranjeros.

El Buenos Aires Herald, periódico anglófono que apoyó entusiasta la expedición militar de 1879, llegó a comparar la colonia con la australiana Coranderrk Aboriginal Station de Victoria, reserva aborigen dirigida por el gobierno, ubicada a unos 50 kilómetros al noreste de Melbourne y que funcionó hasta el año 1924. Pero Conesa no duró tanto. Tras varios años de soportar inundaciones, plagas de langostas, brotes de viruela y, lo principal, un negligente abandono estatal, pronto languideció en la indigencia.

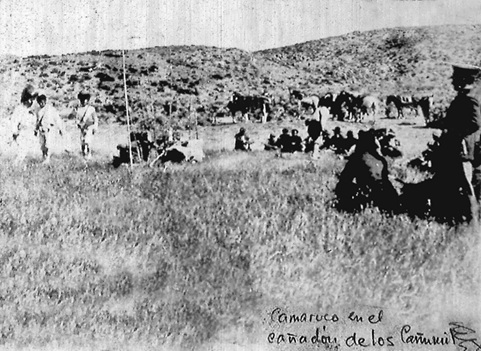

Sus miembros, unas novecientas personas hacia 1890 y en su mayoría catrieleros, tardarían décadas en lograr tierras fiscales para asentarse de manera definitiva. Tras múltiples penurias y gestiones ante las autoridades, finalmente se les concedieron diez leguas dentro de la Colonia Catriel. Esta sería fundada en junio de 1899, durante el segundo mandato de Roca, sobre el río Colorado.

Otros intentos del mismo tipo fueron Colonia Valcheta (1899) -en un excampo de prisioneros mapuche-, Colonia Eustaquio Frías (1884) -compuesta en su mayoría con gente del cacique Miguel Linares-, Colonia Aborigen Cushamen (1899) y la Reserva Indígena Nahuelpán (1908), estas dos últimas en Esquel, actual provincia de Chubut.

Fragmento del libro “Historia secreta mapuche”, de Pedro Cayuqueo