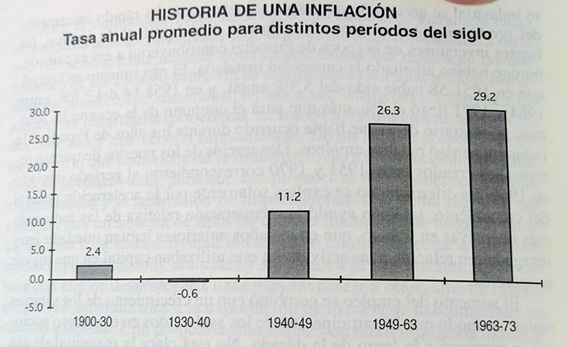

Al finalizar los años 60, la Argentina ya se perfilaba como candidata seria al récord mundial de inflación sostenida en el siglo XX. Una publicación de las Naciones Unidas la ubicaba entre los ocho países con más alta inflación en todo el mundo. A comienzos de los 70 llegó un consuelo de tontos: el aumento persistente de los precios pasó a ser un mal de muchos, al desmoronarse en el mundo desarrollado la estabilidad diseñada en Bretton Woods. Lo que allí era casi una novedad, en la Argentina ya tenía una historia bastante larga, que se remontaba al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1963-73 no apareció la inflación; sólo siguió creciendo, como venía siendo habitual desde hacía un par de décadas.

Lo mismo que ante una enfermedad desconocida, ante la inflación no había acuerdo ni en el diagnóstico ni en el tratamiento. En realidad tampoco estaba claro en qué medida era dañina la inflación, aunque ya nadie consideraba, como en otras épocas, que fuera beneficiosa (por ejemplo, mejorar la distribución del ingreso aumentando los salarios).

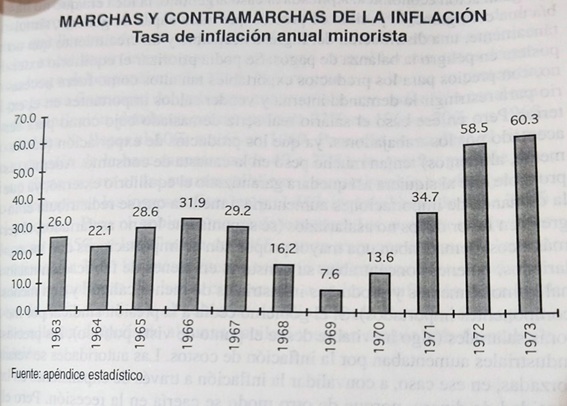

Entre sus perjuicios se enumeraba por lo general alguna combinación de éstos: la incertidumbre respecto a los precios futuros, que desalentaba los planes de largo plazo; la intensificación de las múltiples pujas distributivas derivada de la necesidad de redefinir los precios continuamente; el deterioro de las cuentas públicas, al quedar rezagado el valor de impuestos y tarifas; el desaliento al crédito en moneda local; su carácter discriminatorio contra quienes menos acceso tienen a mecanismos de defensa como el mercado de cambios; y, finalmente, los costos asociados al menor uso del dinero, del que la gente se desprende más rápido cuando los precios están aumentando. El problema era que, aunque se coincidiera en la descripción cualitativa de sus efectos, era difícil o imposible medir su gravedad. El desacuerdo sobre el daño que provocaba la inflación seguramente influyó para que los distintos gobiernos dieran distinta prioridad a las políticas de estabilización de precios. Eso se reflejó en la variabilidad de la inflación. Tomando el decenio 1963-73, el promedio anual de aumento de precios fue 29%, pero hubo años (1972, 1973) cercanos a 60% y un año (1969) en que la inflación fue de un solo dígito (algo que no se repetiría en el siguiente cuarto de siglo).

Más problemático y también más polémico que el debate en torno a los efectos de la inflación era el disenso respecto a sus causas. La explicación tradicional de la inflación era la monetarista. Nutrida en la teoría cuantitativa del dinero (que sostiene que los precios se mueven proporcionalmente a la oferta monetaria), señalaba a la rápida expansión de la cantidad de dinero como causa única de la inflación. Si se querían detener los aumentos de precios, no había más que frenar esa expansión. La posición monetarista se debilitó con la experiencia de 1962-63. En ese bienio, la cantidad de dinero había aumentado 37% y los precios mayoristas 95% (tomando sólo 1962, la oferta monetaria creció al 6,9% y los precios mayoristas al 42,3%), mientras la recesión se profundizaba. Ciertamente, otros factores habían entrado en juego (la incertidumbre política había provocado una huida del dinero que aceleró los precios, y la recesión era ante todo un estadio más del ciclo de stop and go) pero el episodio no dejaba de ser UNA BATALLA PERDIDA PARA EL MONETARISMO.

Fragmento del libro “El ciclo de la ilusión y el desencanto”, de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach