La inversión de origen interno, fuera pública o privada, era insuficiente para aumentar sensiblemente la productividad y para reducir el peso de ciertas importaciones en su balanza de pagos. No era sólo que no se contara con el ahorro necesario; el problema principal era que faltaban las divisas para comprar en el exterior los bienes de capital necesarios. Preso en esa encrucijada, el gobierno se decidió a tomar el único camino viable: recurrir a la inversión extranjera.

Ya en abril de 1950, el ministro de Economía Ramón Cereijo pronunciaba estas palabras en una reunión con empresarios en Estados Unidos:

“La Argentina de hoy, como la de ayer, necesita y desea el ingreso de capitales extranjeros que, en un pie de igualdad con respecto a los capitales nacionales, se sumen a éstos para colaborar en su engrandecimiento”.

La consigna de “independencia económica” (incorporada al texto de la Constitución Justicialista aprobada apenas un año antes) y una retórica que se enorgullecía de “combatir al capital” pronto fueron desapareciendo del discurso oficial. También menguó el notorio estatismo de los primeros años, tanto que de Perón pudo decirse que “a partir de 1949 era decididamente antiestatista”.

El gobierno había entendido que para superar los problemas de la balanza de pagos no había otra salida que invertir en algunos sectores industriales y en el área petrolera (de manera de reducir la carga de las importaciones), lo mismo que en equipos que incrementaran la productividad agrícola (con lo que se conseguiría un aumento de los saldos exportables). Era claro, además, que mucho del equipamiento necesario para esa capitalización debía importarse, para lo que se requería financiamiento externo. La forma más adecuada para obtenerlo era la inversión directa de empresas foráneas. En el Segundo Plan Quinquenal se declaró la importancia de los capitales extranjeros, y se abrió la posibilidad de que participaran en servicios públicos (lo que era contrario al polémico artículo 40 de la Constitución):

En materia de trabajos públicos el Estado auspiciará, estimulará y apoyará la concurrencia de inversiones privadas, nacionales y extranjeras, creando las condiciones adecuadas y las oportunidades favorables a fin de que puedan participar en forma directa, paralela o complementaria en la realización de las obras.

Fue con una ley de 1953, relacionada a la inversión de capitales extranjeros, como se plasmó con mayor claridad el nuevo espíritu del gobierno.

El Poder Ejecutivo aprobó la instalación de cuatro fábricas (Fiat, Deutz. Fahr y Hanomag) con el compromiso de éstas de llegar a producir 13.200 unidades al año (en 1946, las existencias de tractores del país ascendían a sólo 10.000). El acuerdo con el gobierno incluía una cláusula según la cual la fabricación de tractores debería tener un componente de partes importadas que cayera con el tiempo. Así, se suponía que se partiría de un 80 o 90% de componentes importados a un 5%, en el curso de cuatro años a partir de 1953. Aunque no tan relacionada con el ahorro de divisas, la instalación de la automotriz IKA (Industrias Kaiser Argentina) en Córdoba, ya sobre el final del gobierno peronista, fue otro indicio significativo de la nueva actitud hacia el capital extranjero.

Pero lo más innovador en materia de inversiones externas se dio en el ámbito de la política petrolera. En realidad, ya en 1946 se había considerado la posibilidad de una asociación entre YPF y la Compañía Standard Oil, que pronto sucumbió ante el encendido nacionalismo del primer peronismo. Pero, algo paradójicamente, esta postura autárquica chocaba con el objetivo de abastecerse internamente de petróleo, ya que YPF no tenía capacidad para explotar todos los yacimientos disponibles. La distancia entre la infraestructura necesaria para aprovechar al máximo las existencias de petróleo en suelo argentino y las modestas posibilidades de extracción de YPF se amplió con el descubrimiento de los yacimientos de Campo Durán y Madrejones en 1951. Una primera oferta de colaboración fue la de la compañía norteamericana Atlas, en 1954, pero el gobierno no la consideró satisfactoria.

Perón, en una reunión con sindicalistas, resaltaba el hecho de que el petróleo extraído por la California sería comprado por YPF:

“Y bueno, si trabajan para YPF no perdemos absolutamente nada, porque hasta les pagamos con el mismo petróleo que sacan. En buena hora, entonces, que vengan para que nos den todo el petróleo que necesitamos. Antes no venía ninguna compañía si no le entregaban el subsuelo y todo el petróleo que producía. Ahora, para que vengan a trabajar, ¡cómo no va a ser negocio, un gran negocio, si nosotros estamos gastando anualmente en el exterior arriba de 350 millones de dólares para comprar el petróleo que necesitamos, que lo tenemos bajo tierra y que no nos cuesta un centavo! ¡Cómo vamos a seguir pagando eso!… ¿Que ellos sacan beneficios? Por supuesto que no van a venir a trabajar por amor al arte. Ellos sacan su ganancia y nosotros la nuestra: es lo justo”.

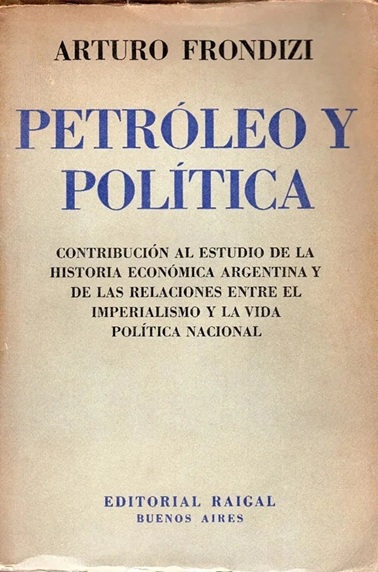

Fuerte oposición de Frondizi a los contratos

Arturo Frondizi, uno de los líderes de la oposición radical, publicaba por entonces Petróleo y política, y defendía la tesis de que YPF era capaz de abastecer por sí sola las necesidades petroleras del país. En una alocución radial, Frondizi insistía sobre el carácter imperialista del acuerdo con la petrolera norteamericana:

“… ese convenio enajena una llave de nuestra política energética, acepta un régimen de bases estratégicas extranjeras y cruza la parte sur del territorio con una ancha franja colonial, cuya sola presencia sería como la marca física del vasallaje”.

Fragmento del libro “El ciclo de la ilusión y el desencanto”, de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach